医ケア児のリハビリテーション

医ケア児のリハビリテーションに関する情報を皆さまにお届けいたします。

医ケア児とは

医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU(新生児特定集中治療室)等に長期入院した後、引き続き 人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。全国の医療的ケア児(在宅)は約2.0万人ともいわれています。

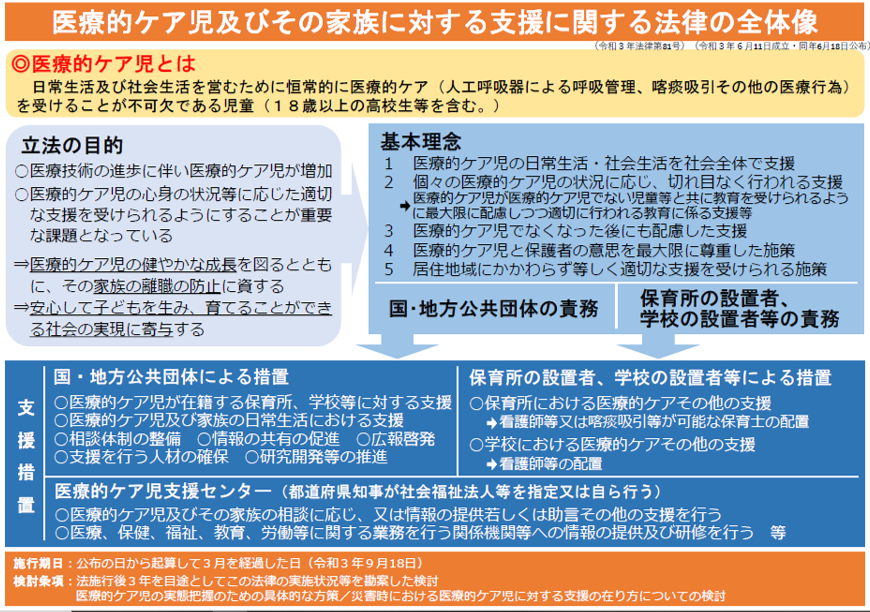

近年、医療技術の進歩により医療的ケア児が増加傾向にあります。医ケア児が地域で暮らすうえで十分な支援体制が整備されていないために本人やご家族の負担が大きく、保育や教育も受けられていない等の問題があり、これを社会全体で支援しなければならないとし、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が2021年6月18日に公布、9月18日より施行されました。

出典:厚生労働省HP

NICUとは

低出生体重児や新生児仮死などさまざまな問題をもった、いわゆるハイリスク新生児は専門的な医療機関で集中治療・管理をする必要があり、このような施設を一般的にNICU(新生児集中治療室)と呼びます。

みなさんご存じのように、わが国の出生率(合計特殊出生率)は2021年で1.30まで低下しています。そのなかで極低出生体重児(1000g~1499g)、 超低出生体重児(1000g未満)の割合が増加傾向にあります。国の医療計画のなかで、周産期医療は一つの事業として位置づけられており、2017年には各都道府県において総合母子周産期医療センターおよび地域母子周産期医療センターの設置が完了しています。

NICU病床数は出生1万人あたり病床数で40.4床(2020年)で、増加傾向にあります。

また、妊産婦死亡数も諸外国と比較して低く、世界で最も安全なレベルの周産期医療体制を提供していると言えます。

「ふつう」って何?

でも、お父さんお母さんは心配です。他の同い年の子どもはいろいろな姿勢や動きができる様になってきているので、「うちの子はふつうじゃない・・・」と、とても不安になります。

ここで一冊の書籍をご紹介したいと思います。著者のT.B.ブラゼルトン博士は、アメリカの小児科医・新生児学者です。特に小児行動学の専門家で、新生児の行動や発達に関する研究の第一人者で、新生児の赤ちゃんの状態を把握するための「新生児行動評価スケール(NBAS)」の開発者でもあります。

この本では、赤ちゃんの発達の仕方はひとりひとり違うと述べてあります。

私が発達外来で出会った赤ちゃんたちも皆、それぞれで十人十色といいましたが全く教科書通りにはいかないケースばかりで、どのようにプログラムを立ててどのようにお父さんやお母さんにご説明すれば良いのか大変悩みました。そんな時、この本に書いてあることをよく引用させてもらいました。