糖尿病について

ここでは糖尿病に関する情報を皆さまにお届けいたします。

糖尿病とは

糖尿病はさまざまな疾病の原因となる恐ろしい病気です。ただ、初期の段階において、血糖値が高いだけでは何の症状もなく、痛くもかゆくもありません。月1回の受診で「血糖値が高いですから、気を付けてください」と言われるだけ。だからどうしても軽く見られがち。でも本当はとも恐ろしい病気なのです。

ただし、自分なりのペースで運動やリハビリを行えば十分に対処できるものでもあります。ぜひこのコラムをお読みいただき、お役立ていただければと思います。

糖尿病はおそろしい

すでに皆さまはご存知のこととは思いますが、簡単におさらいしておきましょう。

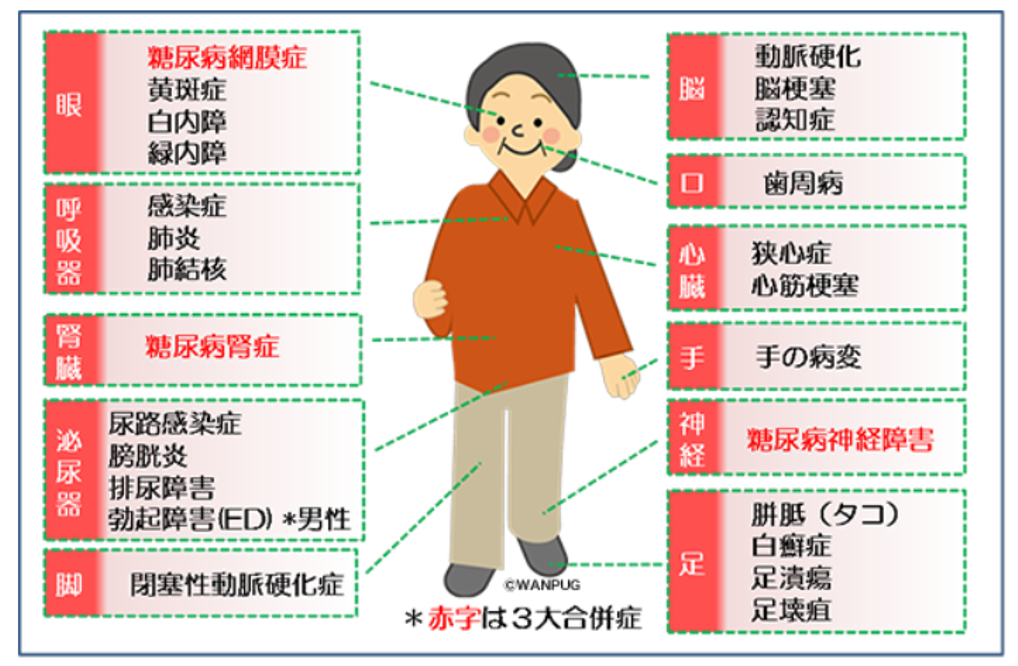

糖尿病とは、インスリンという血糖値を下げる働きを持つホルモンの作用不足で慢性的な高血糖状態となり、これが長く続くことでさまざまな合併症を引き起こす病気です。

三大合併症といわれる網膜症、腎症、神経障害がその代表例です。

他にも動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞、壊疽、下肢閉塞性動脈硬化症等があります。また、歯周病、骨粗鬆症や認知症にもなりやすいとも言われています。

インスリンのはたらき

糖尿病治療や運動療法の効果を理解するうえで、インスリンの働きを知っておくことは、とても大切な事ですので、少し覚えておきましょう。

筋肉が動く時の主なエネルギー源として、糖分(ブドウ糖)があります。

筋肉そのものや肝臓、脂肪組織に形を変えた状態(グリコーゲン)で蓄えられています。

普段、私たちは食事をしていないときに日常生活や仕事、運動などを行いますが、この時に蓄えられているグリコーゲンがエネルギーとして使われます。

また、筋肉だけでなく、脳もグルコースという形でブドウ糖をエネルギーとして使用します。

デスクワークや勉強などで疲れた時に、甘いものが欲しくなるのはこのせいだと言われています。

インスリンは膵臓から基礎分泌といって常にじわじわと分泌されていて、血糖値が上がらないようにしています。

血糖値が上昇する要因にホルモンの働きやストレスなどがありますが、もっともわかりやすいのは食事でしょう。

食事でごはんやパン、麺類などの炭水化物を食べると、小腸からブドウ糖が吸収され、血糖値が上がります。

膵臓が血糖値の上昇を感じると、インスリンを追加分泌して、血中のブドウ糖を肝臓にグリコーゲンとして蓄えます。

また、肝臓から新たにブドウ糖が血中へ出てしまわないようにも働いて、血糖値の上昇を防いでくれているのです。

膵臓が疲労してしまう

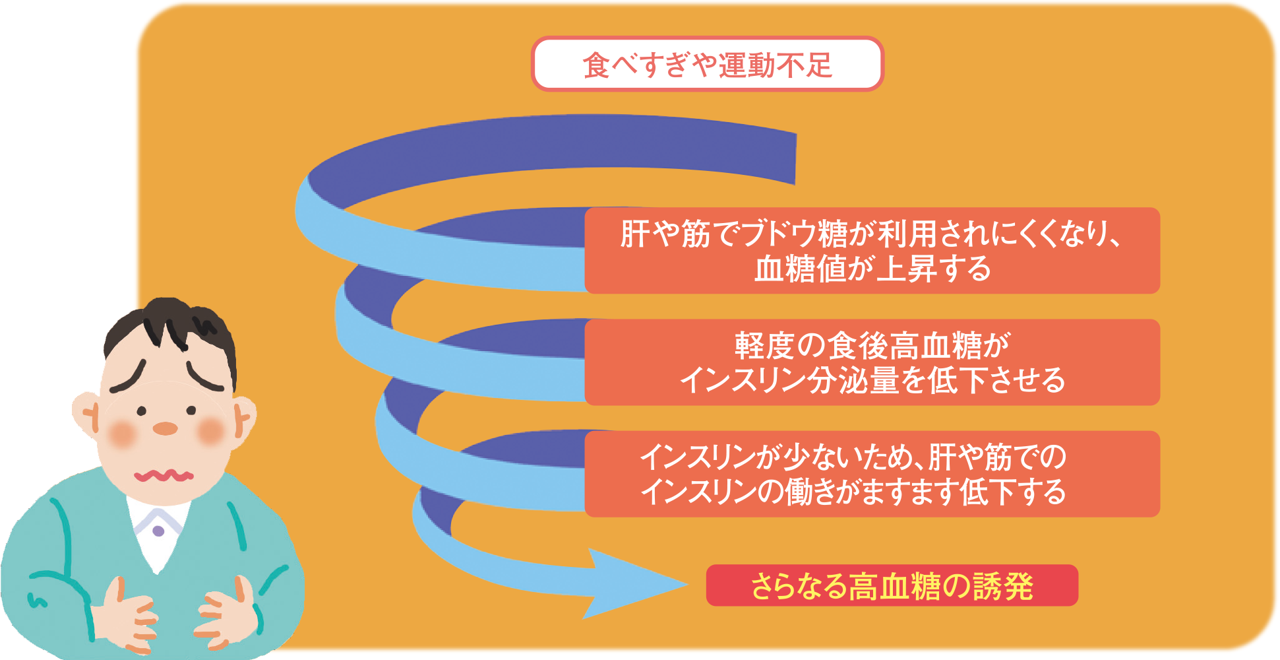

たくさんの食事や間食をする生活を続けると、血中にたくさんのブドウ糖が入ってきて肝臓だけではブドウ糖を抱えきれなくなります。

これを受けて膵臓はインスリンを追加分泌し、血糖値を下げようとあふれたブドウ糖を筋肉に蓄積させます。

このとき、運動などでブドウ糖をエネルギーとして筋肉で消費してしまえばよいのですが、運動をせず筋肉が使われないとなると、今度はブドウ糖を脂肪組織へ蓄積させます。

そしてさらに、脂肪組織もいっぱいになって蓄えきれなくなると、膵臓はまたインスリンを追加分泌してなんとか血糖値を下げようとするのです。

そしてついに膵臓は疲れ果ててしまい、インスリンを十分に分泌できなくなってしまいます。

ただでさえ、過食によって処理しなければならないブドウ糖が多量にあるにもかかわらず、さらに「インスリンの分泌量が低下」してしまうわけですから、それ以上血糖値を下げることができなくなってしまいます。

そして慢性的な高血糖状態となるのです。

ある糖尿病患者さんのおはなし

老後の楽しみが一瞬にして・・・

ここである糖尿病患者さんとの出会いついて、お話させていただきたいと思います。

この糖尿病患者さんは、60歳代の男性で、20人程度の従業員を抱える会社の経営者さんでした。

誰にでも気さくに話しかけるとても明るい性格の方でした。糖尿病、高血圧をお持ちで、10年近く外来通院されておられました。

ある時、立ちあがろうとした際にフラフラして床に尻もちをついてしましました。

その後、みるみるうちに左の手足が痺れて動きにくくなってきました。慌てて奥さんに救急車を呼んでもらって入院されました。診断名は脳梗塞でした。

あとからうかがった話ですが、この時ご本人は「しまった!」と非常に強い後悔をされたと、おっしゃっていました。

お身体の状態としては、左足に軽い運動麻痺と痺れが残りましたが、杖を使わずに階段も上り下りできるまで回復されて退院しました。

入院中、リハビリ室でエルゴメーター(自転車こぎの運動器具)を行いながら、私に話された言葉が今でも印象に残っています。

「これまで、仕事のために一生懸命、寝る間も惜しんで頑張ってきた。子どもたちの運動会なども行かずだった。

そして70歳になったら引退して、妻と日本各地をいろいろ旅行しようと話していたんだよ。

まさかこんなことになるなんて・・・」「こんな形で引退するのはもちろん不本意だし、これまで貯めてきたお金とこれからの時間を自分の介護に費やすのはもっと嫌だ・・・」

本当に心から出た言葉だと思います。いろんな思いがないまぜになった、複雑な心境だったとも想像します。

この時のこの患者さんの横顔が、今でもずっと頭の中に残っています。

誰しも好んで病気になるわけではありません。

ですが、不健康な生活習慣の積み重ねによって、ある日突然、病気を引き起こしてしまうことは、現在の医学では明らかに立証されていることです。

これを読まれているあなたにはぜひ、正しい知識を身につけてより良いシニアライフを送っていただきたいと思います。

メタボリックシンドローム

糖尿病とは切っても切れない関係ですので、メタボリックシンドロームについてお話ししようと思います。

一般的には体重が増え、お腹が出てきたら「メタボだね」などと使うことが多いとは思います。

メタボリックシンドロームとは、内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい状態を指します。

単に肥満であることをいうのではありません。

かつては「死の四重奏」や「マルチプルリスクファクター症候群」などと呼ばれていましたが、1999年にWHOがこれらを整理して新たな名称として提唱しました。

メタボリックシンドロームは病気ではありません。ですが、心臓病や脳卒中を引き起こす動脈硬化を促進させる危険な状態にある、ということを表しています。

「血圧が少し高い」「血糖値がちょっと高め」というだけでは痛くもかゆくもなく何の症状もありません。しかし、知らぬ間に動脈硬化は進行していきます。

「少し太り気味で、血圧や血糖値が気になるけれど、どこも悪い所はない」と、生活習慣の改善をせずそのまま放置していれば、ある日突然、心筋梗塞や脳梗塞を発症して倒れてしまった、なんてケースは少なくありません。

これこそがメタボリックシンドロームの恐ろしいところです。

40歳以上の方でしたら、特定健診で腹囲測定をされた事があると思います。

メタボリックシンドロームは、①腹囲測定②血圧測定➂血糖値④脂質の値で判定されます。

検査結果によりメタボリックシンドロームもしくは生活習慣病のリスクがあると判断され、特定保健指導の対象となられた方は、決して軽視することなく生活習慣の改善に取り組みましょう。

何からはじめればいい?

「メタボリックシンドローム」と判定された場合、何から始めれば良いのでしょうか。

結論から申しますとここでは何度も出てきておりますが、そうズバリ「生活習慣の改善」です。

とにかく運動不足なので、何らかの方法で体を動かさないといけない、ということはご存知だと思います。

では具体的に何をすれば(何を辞めれば)よいのか、どこから手をつければ良いのかをお話してみたいと思います。

「できること」から始めればいい

唐突に抽象的な表現ではありますが、非常に大切なポイントです。この一言に尽きると言ってもいいくらいです。

生活習慣の改善は、数日や1週間程度の短期間だけ行えばいいものではありません。

まずは途中で挫折せず3カ月間は続けられそうなことを決めます。

「これくらい誰だってできる」と、思っていてもいざ続けるとなると、なかなか大変です。

通勤などで遠回りして歩く、バス停1つ分歩くといった取り組みが紹介されていますが、朝早く起きなければいけませんし、帰りも遅くなります。

ですので、もう少しスモールステップで始めましょう。

まずは「階段を使う」です。

そして「休肝日を設ける」や「週末に散歩を始める」などです。

ご自宅のマンション、歩道橋、駅、勤め先のビルなどの階段を使うようにしてみてください。

そして、ご家族や友人、職場やかかりつけ医などにその取り組みを宣言しましょう。

自分にプレッシャーを与えるのではなく、サポートしてもらうために宣言するのです。

インターネットや雑誌などでいろいろな方法が紹介されていますが、あなたの生活スケジュール、体調などに合わなければ全く意味がありません。

3か月、6か月、1年と続けられなければならないのですから、「あなたにとって挫折しない方法」が最適な方法なのです。

糖尿病患者さんの生活習慣 改善アイデア

病院勤務時代、私は理学療法士、糖尿病療養指導士※としてたくさんの糖尿病患者さんに出会いました。その中でいろいろなことも教えていただきました。

そんな患者さんたちの「生活習慣改善アイデア」を少しご紹介します。(※糖尿病療養指導士認定機構が定めた糖尿病患者さんを指導することに特化した認定資格)

自分の性格に合った方法で無理なく

「禁煙、禁酒、食事制限、運動、これら生活習慣を一度に初めて、継続するのはとてもハードルが高いでしょ。

それに、私はとても飽きっぽい性格なので、これを逆手にとったんです。

ある時は禁煙、ある時は禁酒、またある時は運動をする、といった具合なんです。

本当は継続することが一番いいんでしょうけど、全く何もしなくなってしまうのだけは避けたくって。それに、どれをとっても身体にいいことばかりでしょ?

そして、そうしていくうちに徐々に期間を長くしていくんです。

定期受診の検査結果も数値が良くなるし、お医者さんには褒められるし。人よりかは時間がかかるかもしれないけど、これが 私なりの挫折しないコツなんです」

意外と歩く機会は作れますよ

「毎日、仕事が忙しくて運動をする時間がなかなか取れなくって。

なので、今の生活のまま歩く機会を増やす事にしたんです。

一番歩数が増えたのが、実は仕事中でした。

他部署への業務連絡なんかをする時、普通は電話やメールでしますでしょ?それをあえて相手方のデスクまで行くことにしてみたんです。

だいたい1~3フロアを往復するので、スマホの万歩計が一気に増えましたよ。

もちろん、相手に迷惑をかけず、業務に支障の出ない範囲での話ですが、思った以上の結果で驚いています。

週単位や月単位でみると結構、歩きます。そして直接顔を合わせてコミュニケーションを取るので、実はとても効率がいい、て事もわかりました。

身体にも仕事にも良くて、まさに一石二鳥です!」

意外と歩く機会は作れますよ

(その2)

仕事が交代制で不規則なんですよね・・・。

帰宅後や休みの日に運動をする時間が作れないので、現状の生活で何とか歩く方法はないかな、っていつも考えていたんです。

自宅から職場まで、自転車~最寄り駅~バス~徒歩~職場という通勤ルートでしたので、まずは退社後に最寄り駅から自宅までの間、自転車を押して歩く事にしてみました。

「要は歩けばいいんだ」て、感じです。しんどい思いはしたくないので残業で遅くなったり、雨の日などは無理せず行いませんでした。

しばらくして、今度は最寄り駅から職場までをもう一台用意して、自転車で通う事にしたんです。

いざ、始めてみるとバスと自転車ではさほど所要時間が変わらないことがわかったので、「コレはイケる!」て思いました!

バスでは渋滞や他の乗客の乗降などで、必要以上の時間がかかっていたので、こっちの方が楽かも知れません!」

思い切って犬を飼ったんです!

「先生や看護師さん、リハビリの方にも「とにかく始めること、行動に移すことが肝心です」といわれていたんだけど、なぜか腰が重たくって。

身体の為にはしなくちゃいけない、とわかってはいるんだけど・・・。で、せっかくだからこれを機に前から欲しかった犬を飼うことにしたんです。

何て言うか、自分自身のことはいい加減で、「歩かなくちゃ」とはなかなか思えなかったんだけど、大好きな犬となると「散歩してあげなくちゃ」て思えるんです。

それにこの子のために長生きしないといけないし、私がまた入院でもしたらずっとペットホテルなんてかわいそうでしょ?

今はこの子中心に生活が回っているけど、毎日に張りが出てとても満たされてる感じです。

もう糖尿病のことはほとんど頭の中には無いです!」

どうでしょうか、参考になりましたでしょうか?

これらのアイデアをそのまま真似するのもいいと思いますが、この3人の方に共通している重要なポイントがあります。それは一体何でしょうか。

それは生活改善を主体的に取り組まれ、「やってみよう」と一歩を踏み出したことです。

「電話やメールの方が便利だし、いちいちデスクまで行くなんて面倒だ」「もう一台、自転車を用意するのはちょっと・・・」「一人暮らしだからペットは飼えないな」と思われた方もいらっしゃると思います。

人間は、心理的に変化よりも現状を維持しようとする傾向があります。

つまり、生活習慣を変えるという事は、意識を変えるということでもあります。

苦労して変えるなら、ストレスなく楽しみながら生活できる様にした方が良いですよね。

いきなりペットを飼うというのは思い切った方法でしたが、どのアイデアも共通して「せっかくだから生活をいい方向に変えよう」というポジティブマインドが感じられますよね。

「身体にとても良い事をしている」「これで将来、糖尿病が悪くなることも無い」というポジティブマインドを持ち、無理をせず取り組んでいきましょう!

通勤時間を変えられますか?

コロナ禍以降、報道などで耳にすることが増えた

「エビデンス」という言葉、英単語では「Evidence」と表します。

「証拠」「根拠」「形跡」などの意味があり、学術用語として以前より使用されていました。

そこで、通勤時間に関するエビデンスをひとつご紹介します。

簡潔に申しますと、通勤時の歩行時間が片道21分を超える人たちの集団の方が、10分以下の短い人たちの集団に比べて糖尿病の発症リスクが27%低下した、という報告があります1)。

上でお話しした、糖尿病患者さんのさまざまなアイデアにもありましたね。

ここで大切なポイントをお伝えしますと、まずは「今、日常的に行っている事」に加えて行うということです。

つまり、この例でいくと、「いつもの通勤コースをちょっと遠回りして帰る」くらいから始められてはいかがでしょうか。

参考文献

1)Sato, K. K , Hayashi , T. et al.:Walking to work is an independent predictor of incidence of type 2 diabetes in Japanesemen:

the Kansai Healthcare Study diabetes Care,30:2296~2298,2007.

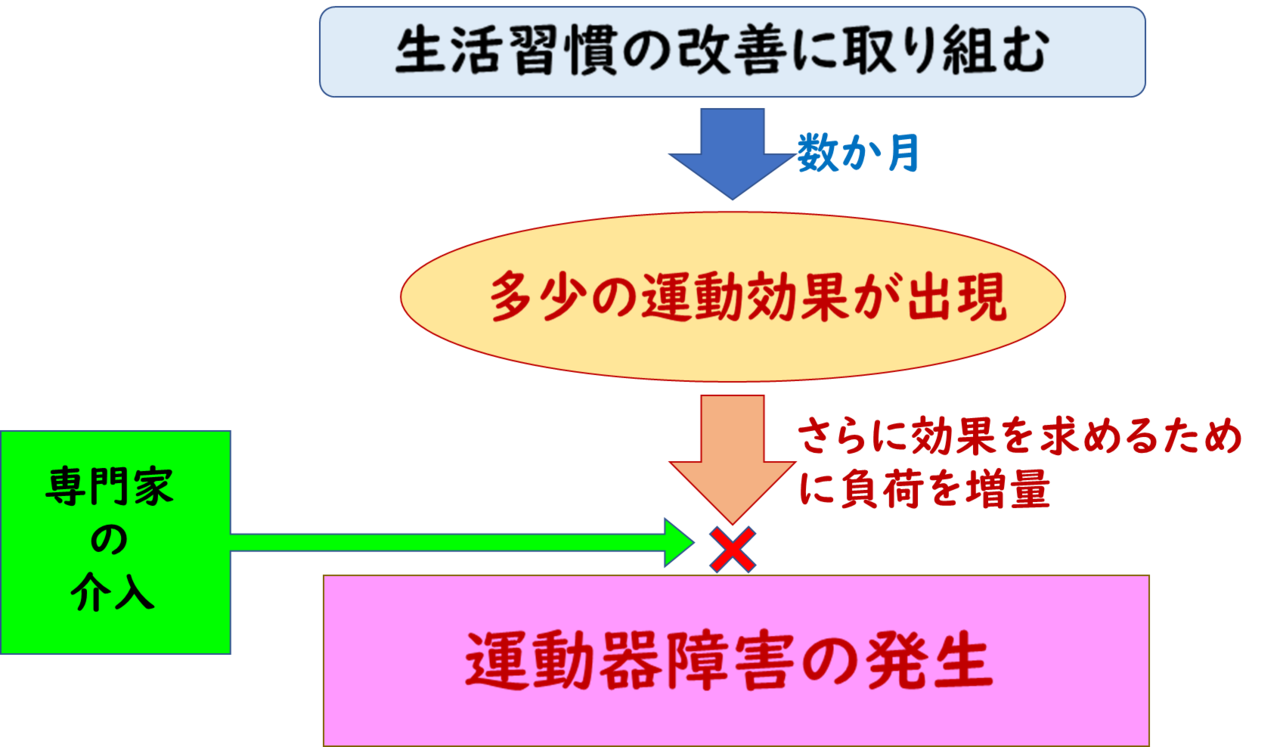

図1 運動器障害の予防

専門家と協力する

生活改善の取組みを始めることができたら、ひたすら「続けること」に注力しましょう。

先にお話ししたアイデアにもあったように、飽きっぽい性格であれば、運動が散歩やヨガ、ジョギング、サイクリング、バランスボール・・・と種類がコロコロ変わったとしてもかまいません。

「運動そのもの」が続けられていれば良いのです。最近では、YouTubeなどでエクササイズの動画をたくさん見ることもできますが、医師や理学療法士などの専門家の指示を仰ぎましょう。

数か月程度の期間が過ぎますと、当初見られていたような運動の効果に頭打ち(順応)がみられはじめます。

さらなる運動効果を得るには、運動の時間の延長、運動の速さを変える、動きを激しくするなどで負荷を増加させる必要があります。

ここで皆さまが陥りやすいのが、膝や腰などの運動器障害を引き起こしてしまうことです。

近年、ブームになっているジョギングにおいてしばしばみられるパターンで、もともと運動習慣がない方が急にジョギングを始められ、腰・膝・足関節または筋肉を傷めてしまうのです。

一度でも運動器障害を引き起こしてしまえば、仕事はもちろん日常生活にも影響を及ぼします。そしてこれまで苦労して改善した生活習慣も行えなくなってしまいます。

「最近、運動効果も感じられなくなってきたし、限界なのかな」「他の人はできているのに、自分は・・・」と自己否定の感情が生まれ、考えもネガティブに転じます。

これで一気にモチベーションが下がってしまうのです。特に年齢が高くなるとケガの回復にも時間がかかるので、そのまま挫折してしまうケースもあります。流れを追って見てみましょう。

運動効果が薄れてきたことを感じ始める(あまり疲れなくなった)。

↓

まだこの先も頑張りたい思いがある(これまで頑張ってこれた自負もある)。

↓

もう少し運動量を増やして頑張ろうとする。

↓

負荷の増やし方や方法を誤ってしまう。

↓

運動器障害を引き起こし、挫折してしまう。

図1をご覧ください。運動器障害予防のためには、専門家の協力が必要です。運動はとても体に良いものですが、誤った方法で行うと反対に傷つけてしまうことになります。

医師や理学療法士などに相談しましょう。