- トップ

ページ - リハビリ

サービス - 高齢者

在宅 リハビリ - 高齢者

施設 リハビリ - シニア トレーニング

- よくある

ご質問 - お問合せ

- ごあい

さつ - お役立ち

情報

パーキンソン病のリハビリテーション

パーキンソン病のリハビリテーションに関する情報を皆さまにお届けいたします。

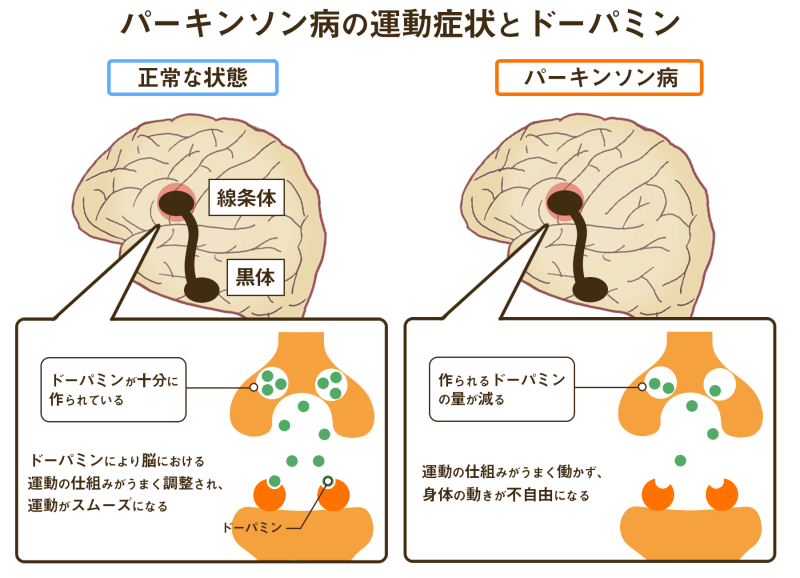

パーキンソン病とは

パーキンソン病とは脳神経の病気で、ドーパミンという脳からの指令を伝える物質が減少することでが身体がうまく動かせなくなる症状が特徴です。根治するのは難しく、徐々に病気が進行するために、厚労省により難病に指定されています。近年、高齢化に伴い患者数が増加傾向にあります。

パーキンソン病の治療

基本的には薬物療法になります。先にお話ししたドーパミンの働きを補う薬を服用します。しかしパーキンソン病薬の服用期間が長くなると、その薬効が不安定となり、服用後2~3時間後には動けなくなる(wearing—off)現象や、神経系の過敏性が亢進して不随意運動を引き起こしてしまう事もあります。その他、すくみ足を改善する薬などもありますが、全てのパーキンソン病患者さんに効果があるわけではありません。

パーキンソン病のリハビリテーション

パーキンソン病のリハビリテーションは内科かつ外科的な治療に加えて行うことで症状のさらなる改善やQOL(quality of life:生活の質)の向上が期待できる治療法です。

日本神経学会「パーキンソン病治療ガイドライン2011」では、運動療法が身体機能・健康関連QOL・筋力・バランス・歩行速度の改善に有効である(エビデンスレベルⅠ グレードA)と示されています。

パーキンソン病だからといって運動や生活活動を制限してしまうと、さらに筋力低下やすくみ足などの運動症状を増幅させてしまいます。転倒の危険性や恐怖心を取り除きながら身体能力の維持向上に努めることが予後へ大きく影響します。

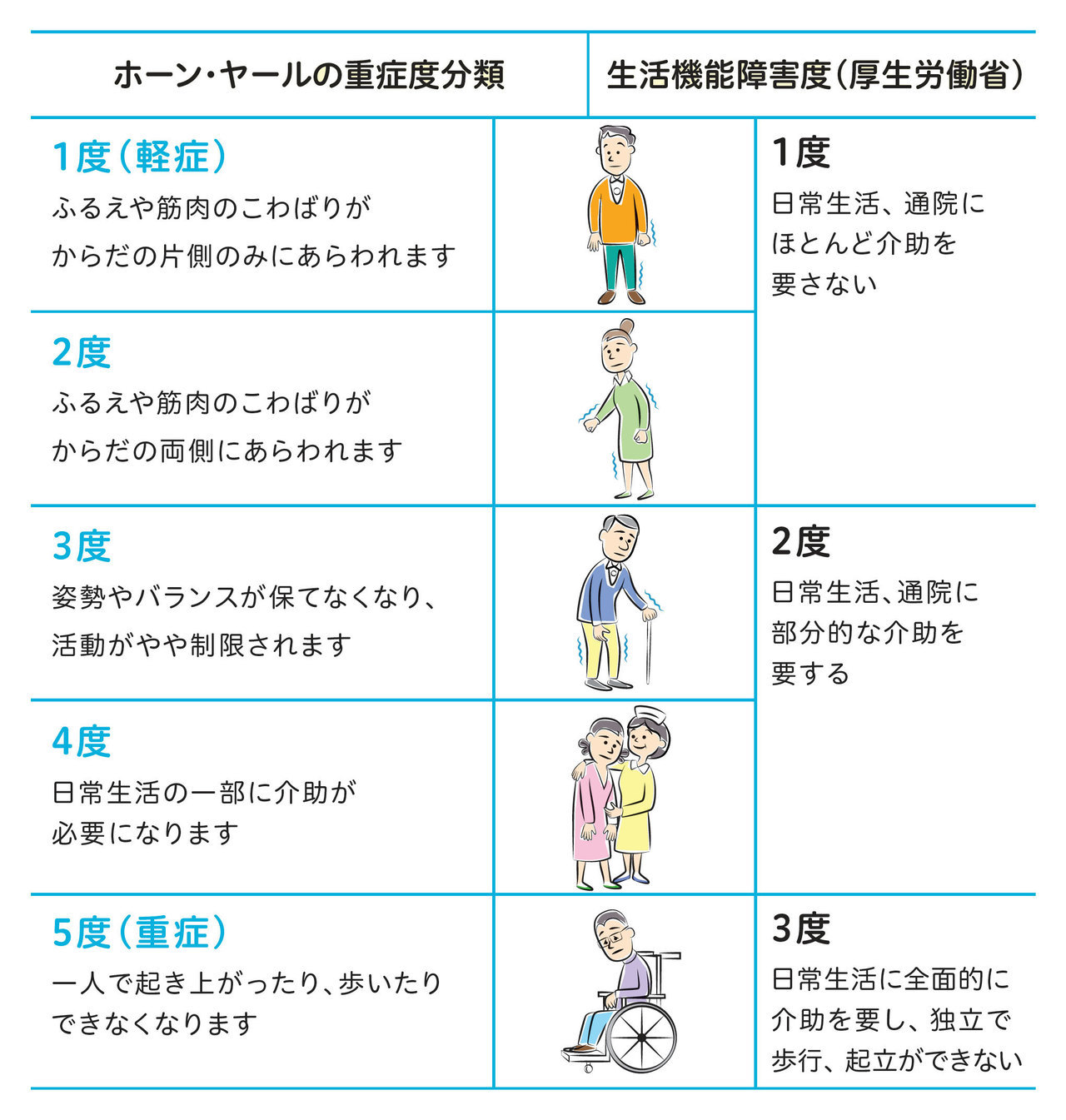

パーキンソン病は進行性の疾患ですので、軽症・中等症・重症とその程度に合わせて安全で適切なリハビリテーションを行わなければなりません。無理な運動はかえって筋肉のこわばりや恐怖心を生じさせ、さらに動きにくい状況を作り出してしまいますので、理学療法士などのリハビリ専門職の介入が不可欠です。

パーキンソン病の認知症

パーキンソン病の方は高率で認知機能障害を合併します。運動症状の出現初期から

40%で注意障害や記憶障害、遂行機能障害、視覚認知障害がみられ、その頻度や重症度は運動症状の重症化とともに増加します。またこれらは中核症状と呼ばれ、対して幻覚(幻視・幻聴・幻触)、うつ、易怒性、易興奮、妄想、アパシー(自発性・意欲低下)などは周辺症状(BPSD:behavioral and psycological symtomps of dementia)とよばれます 。

幻覚の具体的症状は姿形はないが、何者かが背後を通ったと感じる。2階に悪意を持つ何者かが潜んでいる、などと訴えます。また家族や見知らぬ人間の姿や影、動物、昆虫が見えると訴えます。またその昆虫が皮膚を這っていると感じたりします。

これらの認知機能症状・周辺症状には主に薬物治療が行われます。

転倒予防が第一ですが術後のリハビリテーション継続を

まずは何よりも転倒予防が第一ですが、認知症状を合併されているパーキンソン病の方が転倒により下肢を骨折された場合、周術期における認知症の管理や術後のリハビリテーションが難渋するケースは少なくありません。

これはパーキンソン病以外にも言えることですが、現在の医療制度においては、各医療機関は急性期~回復期~維持期と機能分化が進み、各病期においてなるべく早期の退院が求められます。もともと歩行器で歩いていたのに「介助下で車椅子移乗ができれば退院」と、車椅子で帰ってこられるケースを目にしたこともあるのではないのでしょうか。

じっくりリハビリテーションを継続すれば、まだまだ身体機能向上に期待が持てます。ただし、手術方法や術後(およびリハビリテーション)経過などは専門職でなければ判断できません。ご入居者様にとって最良の日常生活を送っていただくためには、術後の理学療法士の介入が強く望まれます。

進行性なので継続的な介入が必要です

先にも述べましたが、パーキンソン病にはリハビリテーションは欠かすことのできない治療であり、「パーキンソン病治療ガイドライン2011」においても、患者さんの状態、課題に合わせて理学療法士や作業療法士などの専門職が適切に評価し、患者さんの要望を踏まえた具体的な目標設定のもと、リハビリテーションを継続することが重要であると示されています。

より重症な方であっても、誤嚥性肺炎予防のための呼吸訓練や関節が硬くならないようにするなど、ベッド上で行われるリハビリテーションは必要です。