- トップ

ページ - リハビリ

サービス - 高齢者

在宅 リハビリ - 高齢者

施設 リハビリ - シニア トレーニング

- よくある

ご質問 - お問合せ

- ごあい

さつ - お役立ち

情報

坐骨神経痛のリハビリテーション

坐骨神経痛のリハビリテーションに関する情報を皆さまにお届けいたします。

坐骨神経痛とは

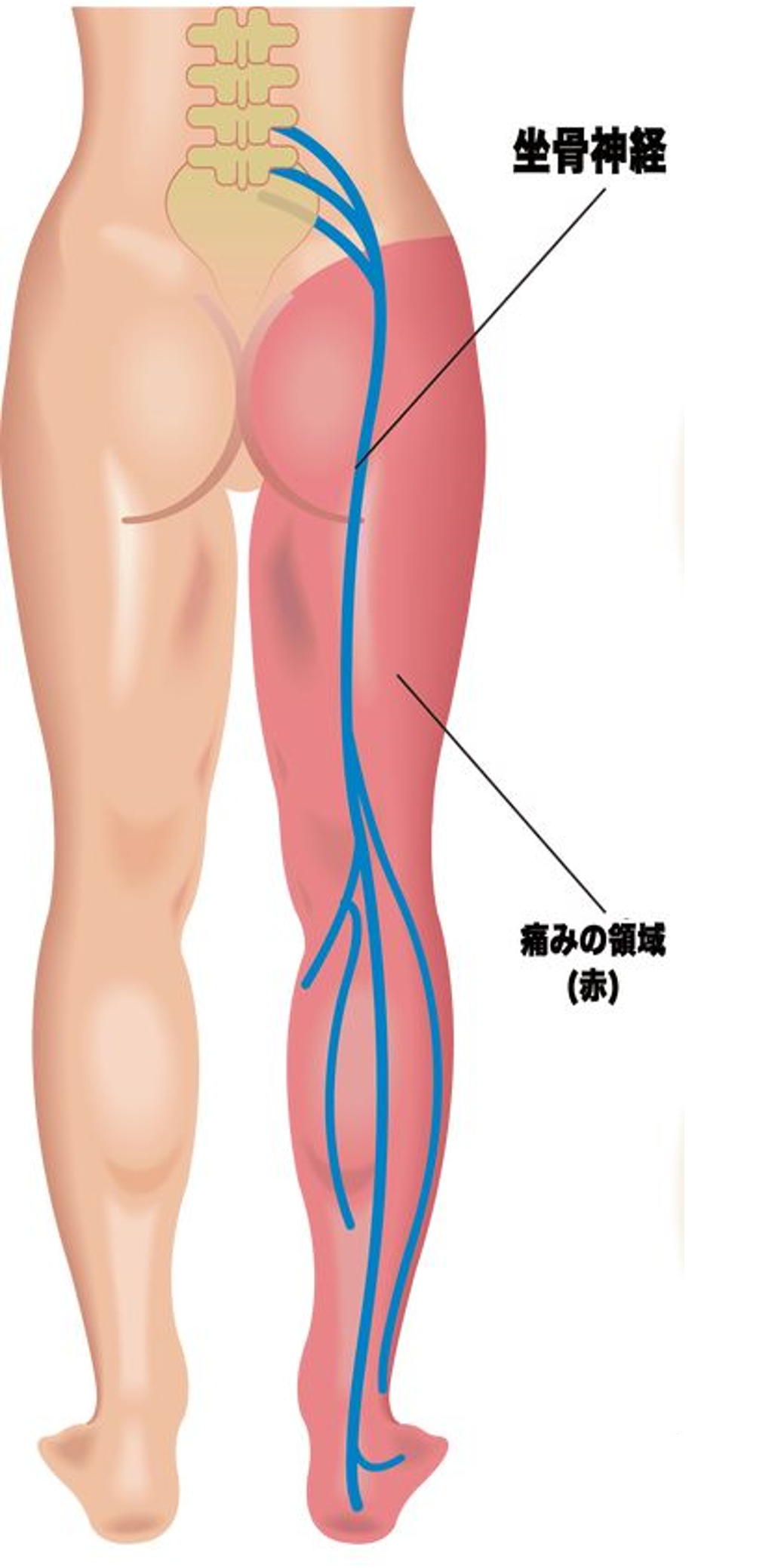

坐骨神経痛とは、腰から踵まで伸びている「坐骨神経」によって生じる痛みや痺れの総称をいいます。ですのでこれは疾患名ではなく、症状名となります。

主に殿部から太ももの後ろ、ふくらはぎの後ろや横に痛みや痺れを感じます。成人の38%が坐骨神経痛の経験があり、18~19%が現在も症状があるとの報告があります。

原因は「中枢性」か「末梢性」か

坐骨神経痛の原因は、神経がどこで障害されているかによって大別できます。

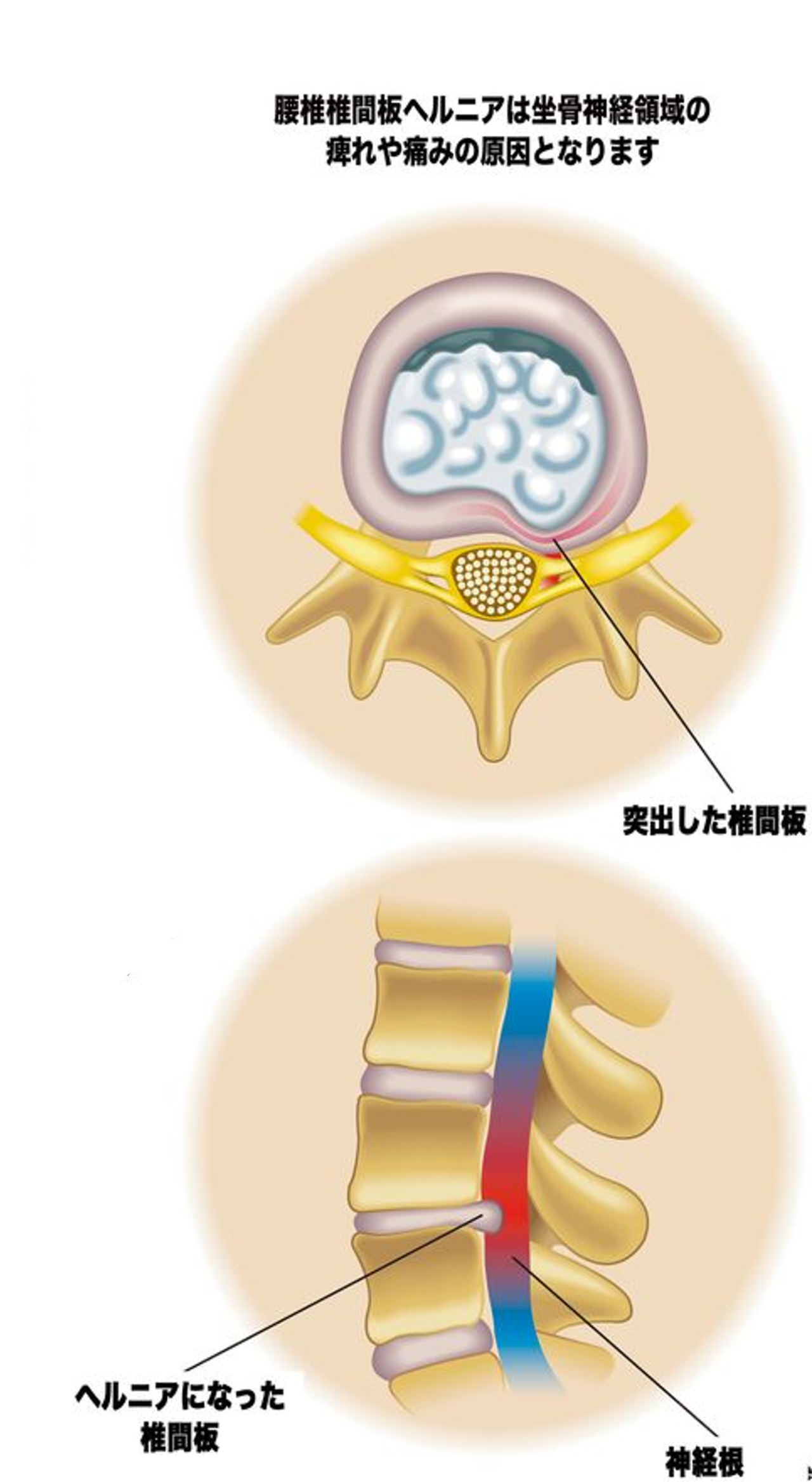

腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症など、腰椎で坐骨神経が障害される中枢性、腰椎から坐骨神経が出たその先のどこかで障害される末梢性があります。

中枢性の治療は、状態によっては椎間板を除去したり脊柱管を拡げたりする外科手術が選択される事があります。

冒頭でお話ししましたように「腰椎椎間板ヘルニア」や「腰部脊柱管狭窄症」は疾患名です。この疾患によって引き起こされる症状が坐骨神経痛です。

一方、同じ坐骨神経痛でも末梢性はこれといった疾患名がつかないことも少なくありません。筋肉などに挟まれることが多いので、理学療法・運動療法による治療を行うことが可能となります。

まずは医療機関の受診を

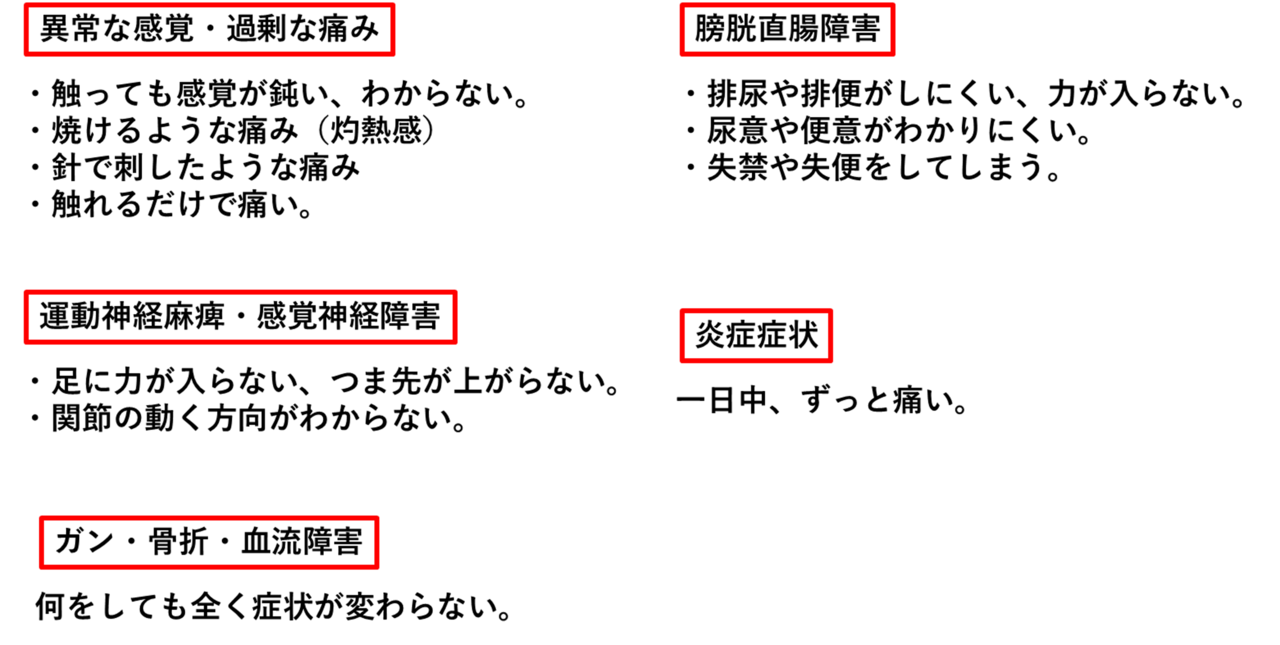

坐骨神経痛の症状だからといって、安易に整体や治療院などで施術を受けることは非常に危険です。中枢性の場合、その原因の中には骨折・腫瘍なども含まれます。それを知らずに強い力で押したり、捻ったりすると逆に悪化させる恐れがあります。自己判断はせずに必ず医療機関を受診しましょう。

神経による痛み(神経障害性疼痛)で痛みが過敏な状態になっていることを「中枢感作・末梢神経感作」といいます。

長期間、神経に刺激が加わり続けると痛みを伝える神経が歪んで、通常では起こり得ないような刺激にも反応してしまい、新たな痛みを作り出してしまいます。脳や脊髄が傷みに過敏になり痛みが繰り返される悪循環に陥ります。

SNSで「○○法施術で坐骨神経がスッキリ‼」「骨盤矯正で劇的に改善‼」などの広告をよく目にします。一刻も早く治したいところではありますが、安易に飛びつかない様にしてください。

まずは医療機関を受診して、適切な対応をしましょう。

神経圧迫の要因

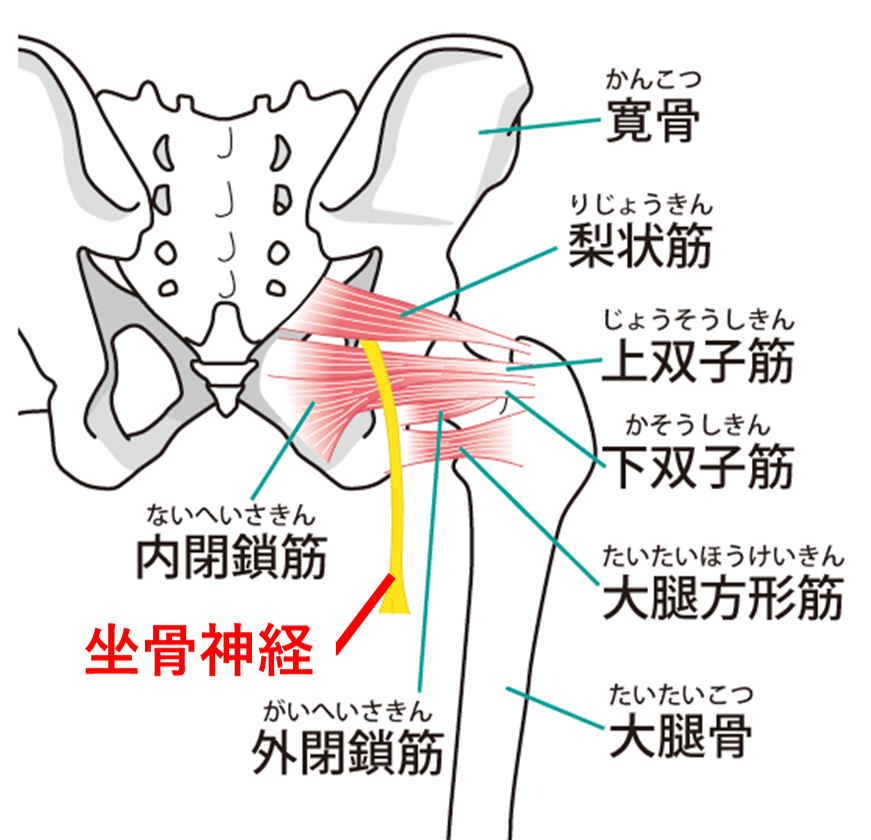

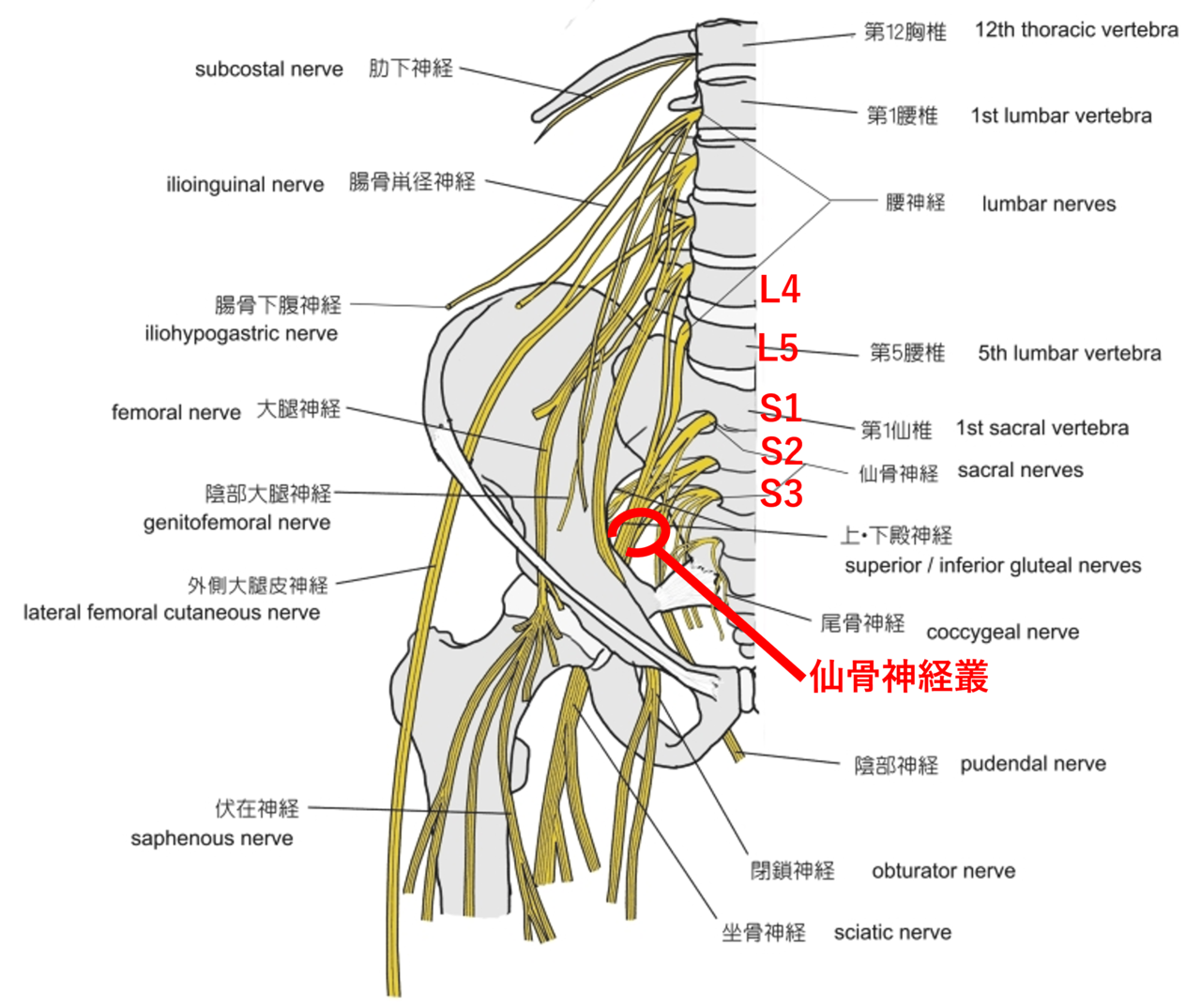

坐骨神経は、第4腰椎(L4)~第3仙椎(S3)から出る脊髄神経の束(仙骨神経叢)より伸びています。

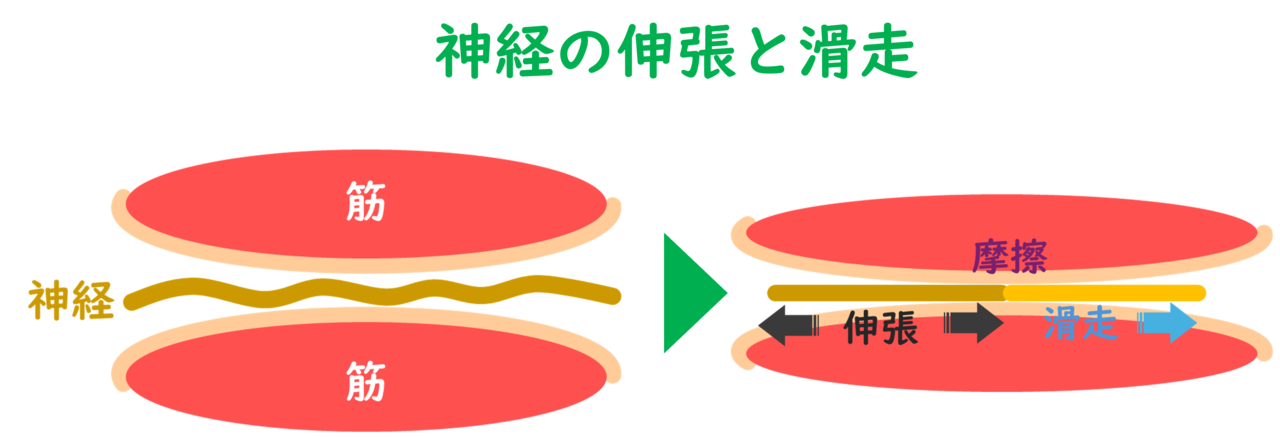

ヒトの神経は姿勢や身体の動きに合わせて、全体で7㎝、坐骨神経で2㎝伸びる(伸張)と言われています。さらに、伸びる際に筋肉などの間を滑る様に移動しています(滑走)。

坐骨神経痛の原因でお話ししましたように、腰椎における神経の通り道が狭くなってしまった場合は、手術によって通り道を拡げます。

筋肉がこわばったり、固くなってしまったりして神経を圧迫している場合は理学療法や運動療法が適応されます。

近年、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症により神経の圧迫が画像所見で認められていても、その1か所の圧迫では痺れや痛みが出現する可能性は少ないといわれています。

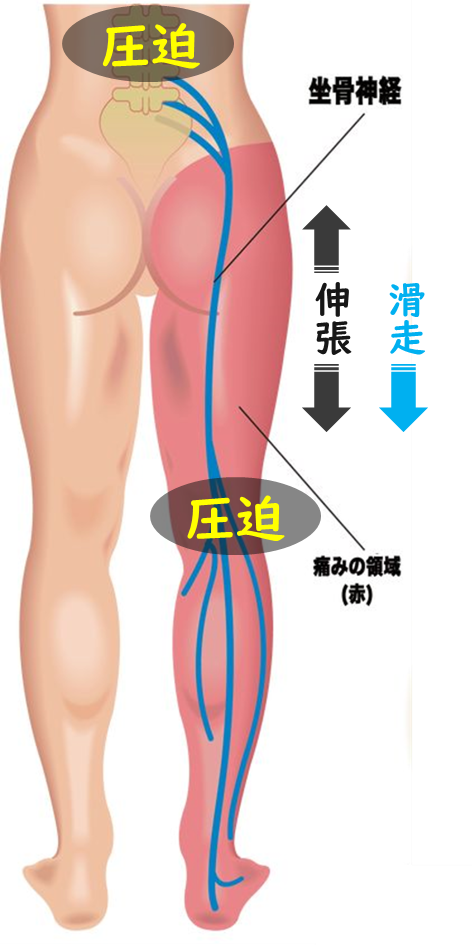

ダブルクラッシュ症候群

神経が2か所以上で圧迫を受けた場合、神経の滑走が止められ、さらに伸張されることにより坐骨神経痛の症状が誘発されることをいいます。

腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症などの中枢性の圧迫があるうえに、下方では末梢性の圧迫が生じているため、本来、神経が持っているしなやかさや滑りの良さが阻害されてしまいます。

腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症に対して外科手術を受けたにも関わらず、痛みや痺れが残っている方は、ダブルクラッシュ症候群の可能性も考えなくてはいけません。

ですからまずは整形外科などの医療機関を受診していただき、ご自分の坐骨神経痛が何によって生じているのかをしっかりと見極めることが大前提です。

その上で主治医や理学療法士などの専門家と相談しながら、最も良いと思われる治療法を選択してください。

坐骨神経痛のリハビリテーション

坐骨神経痛のリハビリテーションは、その原因によって方法やプログラムが異なります。

中枢性の場合は、外科手術後のケアを含めたプログラムとなります。主として入院中または退院後の外来通院にて行っていただくこととなります。

末梢性の場合は、ご自宅などで指導を受けながらリハビリテーションを進めていくことが可能となります。中枢性においても外来通院が終了した後でも、全身のコンディションを整えて、再発予防に努めていただく事が望ましいでしょう。

この時期になると、身体へのアプローチにとどまらず、姿勢や動作なども評価しておくことも不可欠です。

また栄養状態が不良だと神経組織が傷つきやすくなるともいわれていますので、これを機に食生活を含めた日常生活全般を見直すきっかけにしても良いでしょう。