- トップ

ページ - リハビリ

サービス - 高齢者

在宅 リハビリ - 高齢者

施設 リハビリ - シニア トレーニング

- よくある

ご質問 - お問合せ

- ごあい

さつ - お役立ち

情報

脳卒中のリハビリテーション

脳卒中のリハビリテーションに関する情報を皆さまにお届けいたします。

脳卒中とは

脳卒中は脳血管が出血または梗塞(詰まる)事で生じ、出血または梗塞した部位や重症度によってさまざまな神経障害を引き起こす疾患です。脳出血・くも膜下出血・脳梗塞(脳血栓・脳塞栓)に大別されます。

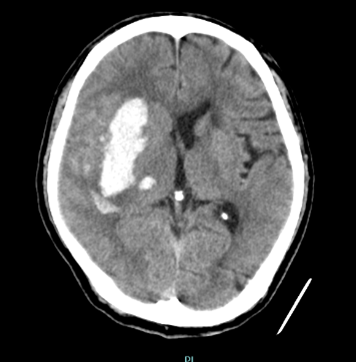

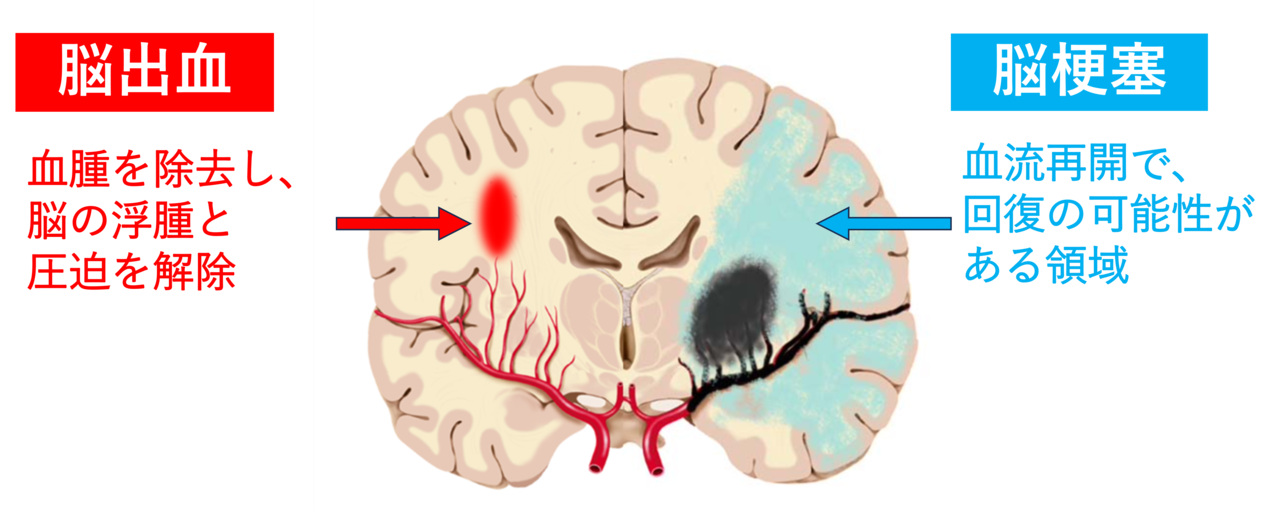

脳出血

高血圧が主な原因で、出血により脳神経が栄養や酸素が得られなくなり、また出血した血液(血腫)が脳神経を圧迫して神経障害を引き起こします。軽度(少量)の出血なら降圧剤、脳圧下降剤、抗浮腫剤といった内科的治療が行われます。中等度または大出血となれば開頭血腫除去術といった外科的治療が行われます。

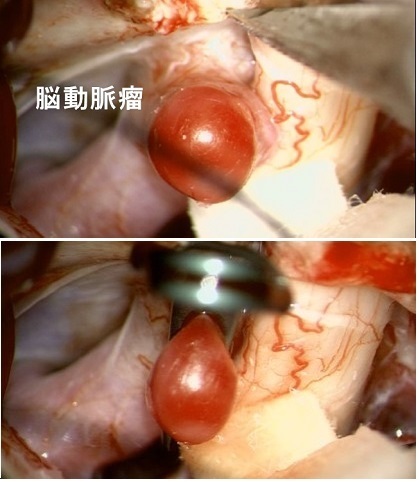

くも膜下出血

脳にはくも膜という薄い膜が張り付いています。その名通り脳とくも膜との間に出血した血液が溜まり、脳を圧迫します。発症時に「ハンマーで殴られたような」「これまで経験したことのない」激しい頭痛に襲われ、嘔吐もみられます。また一時的に意識障害もみられ、重症の場合は数分で命を落とすこともあります。出血原因の多くは脳動脈瘤の破裂によるもので、脳の底の部分にある前交通動脈、中大脳動脈や首からの内頚動脈、椎骨脳底動脈によくみられます。主な治療法はクリッピング術やコイル塞栓術といった外科的治療が行われます。

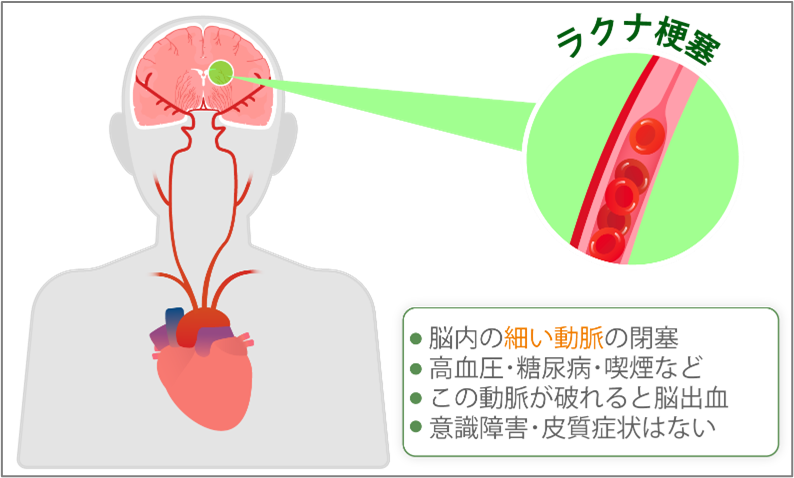

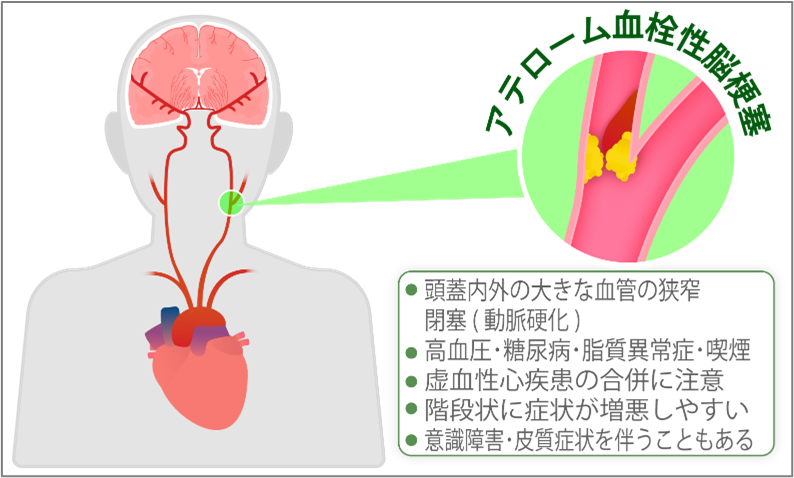

脳梗塞

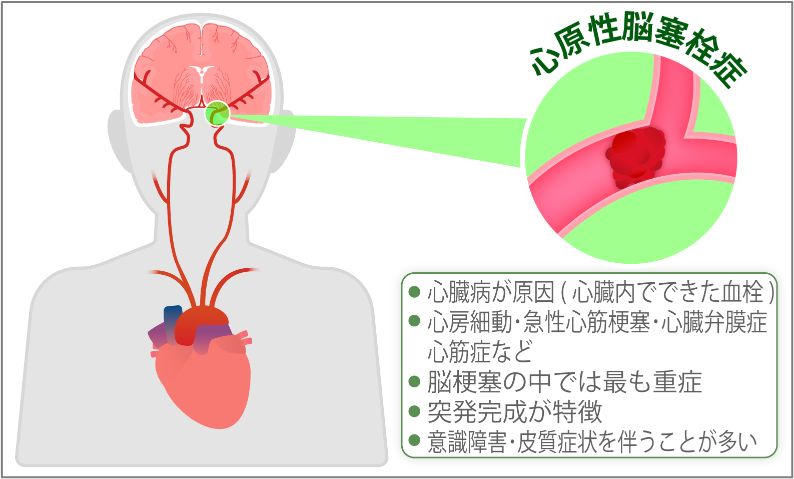

脳梗塞は脳の血管が詰まってしまい(梗塞)、その先への血流が途絶えることで脳神経に異常を来す病気です。脳梗塞は3つのパターンに大別され、脳の奥へ行く細い血管が動脈硬化によって梗塞するもの(ラクナ梗塞)、反対に比較的太い血管がコレステロールなどが詰まって梗塞するもの(アテローム血栓性脳梗塞)、心臓などでできた血の塊(血栓)が脳の血管で梗塞を起こすもの(心原性脳塞栓症)があります。

内科的治療として経静脈的血栓溶解療法があり、発症後3~4.5時間以内であれば効果が期待できます。つまり、少しでも「おかしいな」と思ったらすぐに受診すべきなのです。太い大きな血管にある血栓は、カテーテルやで血栓を吸引したりステントで血栓を回収する手術を行います。

引用:国立研究開発法人 国立循環器病研究センター

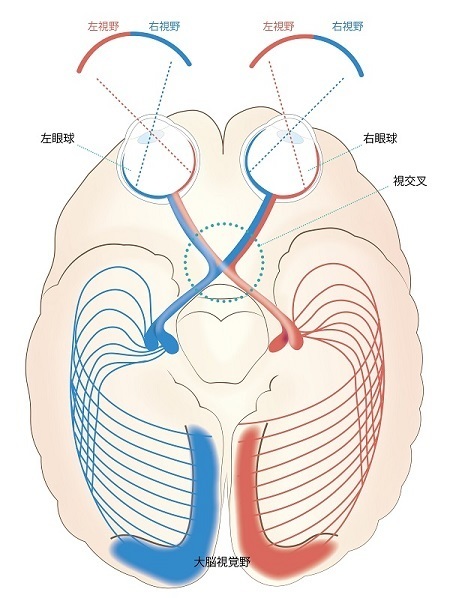

出血・梗塞部位により症状が異なる

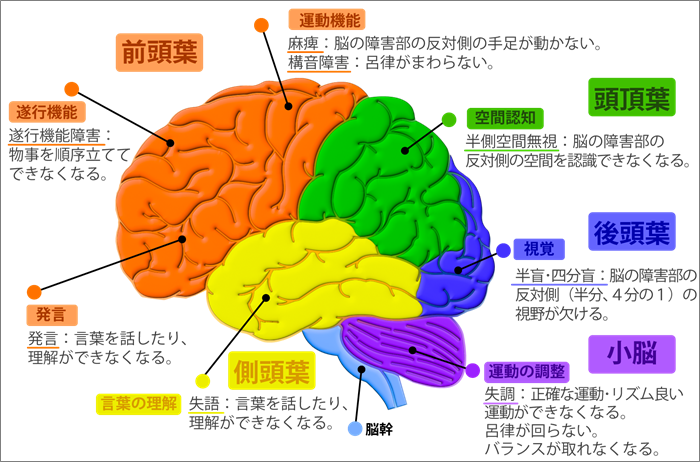

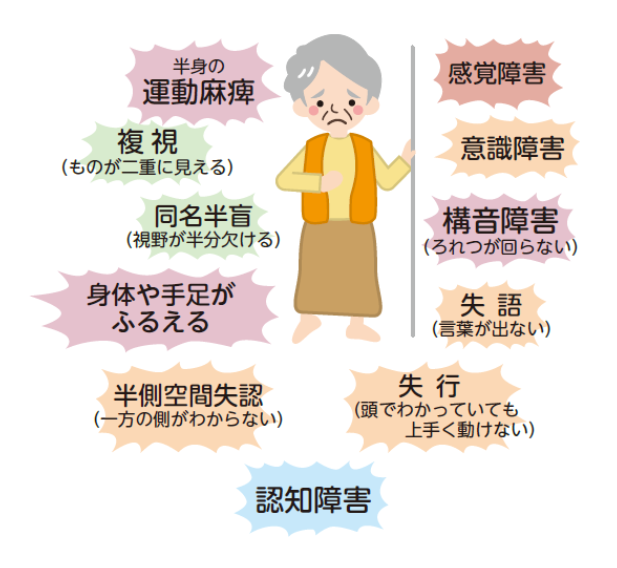

皆さんはこのような脳のイラストをご覧になったことはありませんか?脳にはそれぞれの部位により担った働きを持っています。つまりその部位に出血や梗塞が生じると、運動麻痺や言語障害、高次脳機能障害などが出現します。

出血量や梗塞の大きさによりその症状の程度も変わります。当然、大量の出血や大きな梗塞巣になると運動麻痺などの機能障害もより重度となります。

発症24時間~72時間くらいから

リハビリ開始

脳血管障害の治療の主な目的は出血を止めて脳への圧迫を取り除く、または梗塞巣へ再び血流を得ることで脳神経の損傷を最小限にとどめることです。重症度によりますが、再出血や再梗塞のおそれが無くなった頃よりリハビリテーションが開始されます。ベッド上で寝たままでいると肺炎などの合併症を引き起こすこともあり、なるべく早めにリハビリテーションが始められるよう治療が進みます。

麻痺などの機能障害の改善と体力向上

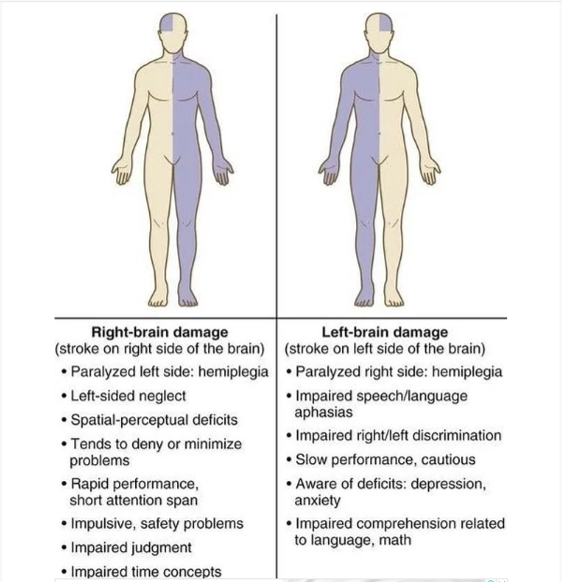

治療によりなるべく助けられる神経を確保し、最大限に機能回復できるようリハビリテーションに努めます。例えば右半身に麻痺が生じた場合、麻痺へのリハビリはもちろんのこと左半身の筋力増加も重要なプログラムとなります。

理学療法士 PT(physical therapist)

理学療法士は、運動療法や動作練習などを通じて病気やケガをされた方、障がいをお持ちの方などの身体機能および日常生活の改善を図るリハビリテーション専門職です。病院をはじめとする医療機関、介護施設、学校や行政、スポーツ施設といったさまざまな分野で活躍しています。

身体機能および動作の改善や再獲得により、日常生活のみならず車の運転や復学、復職といった社会参加を果たすことが一つのゴールとなります。

作業療法士 OT(occupationai therapist)

作業療法士は日常生活活動、仕事、家事、趣味、遊び、対人交流、休養など人が営む生活行為と、それを行うのに必要な心身の活動を「作業」と捉え、機能回復および社会参加を目指します。

言語聴覚士 ST(speech-language-hearling therapists)

言語聴覚士は「話す・聞く・食べる」を専門としています。コミュニケーションには言語、聴覚、発声、発音、認知などの各機能が正確に働かなければなりません。病気やケガなどでこれらの機能が障害されたり失われたりした患者さんを支援します。また食事を上手く食べられるように食べ物の柔らかさを検討したり、飲み込む練習なども行います。

安全性・実用性を考慮したリハビリテーション目標と長期経過

麻痺が残ったとしても「再び自分の力で歩きたい」とは誰もが願うもの。もちろん、医師や理学療法士、看護師やその他のリハビリテーションに関わるスタッフも同じ願いですし、患者さんのために精一杯努力します。しかし残念ながら歩行の獲得が難しいケースもあります。麻痺が残った身体では、とてもバランスが悪くなっているからです。アンバランスな歩行は、転倒の危険性をはらんでいます。また高次脳機能障害も大きな阻害因子となります。歩く事に固執するあまり、転倒により足を骨折してしまうとそれこそ歩行獲得の可能性は無くなってしまいます。

例えば写真の様な横断歩道ですが、青信号の時間というのは秒速1mの歩行速度で設定されています。10mの横断歩道なら10秒程度、ということです。ですから理学療法士もこれを目安に歩行練習を行ったりします。いくら早く歩けても転倒のリスクが高い場合、外出は車椅子をオススメすることもあります。もちろん車椅子ならではの不便さもありますが、安全が担保されたうえで外出先で目的を果たすという実用性が重視されます。

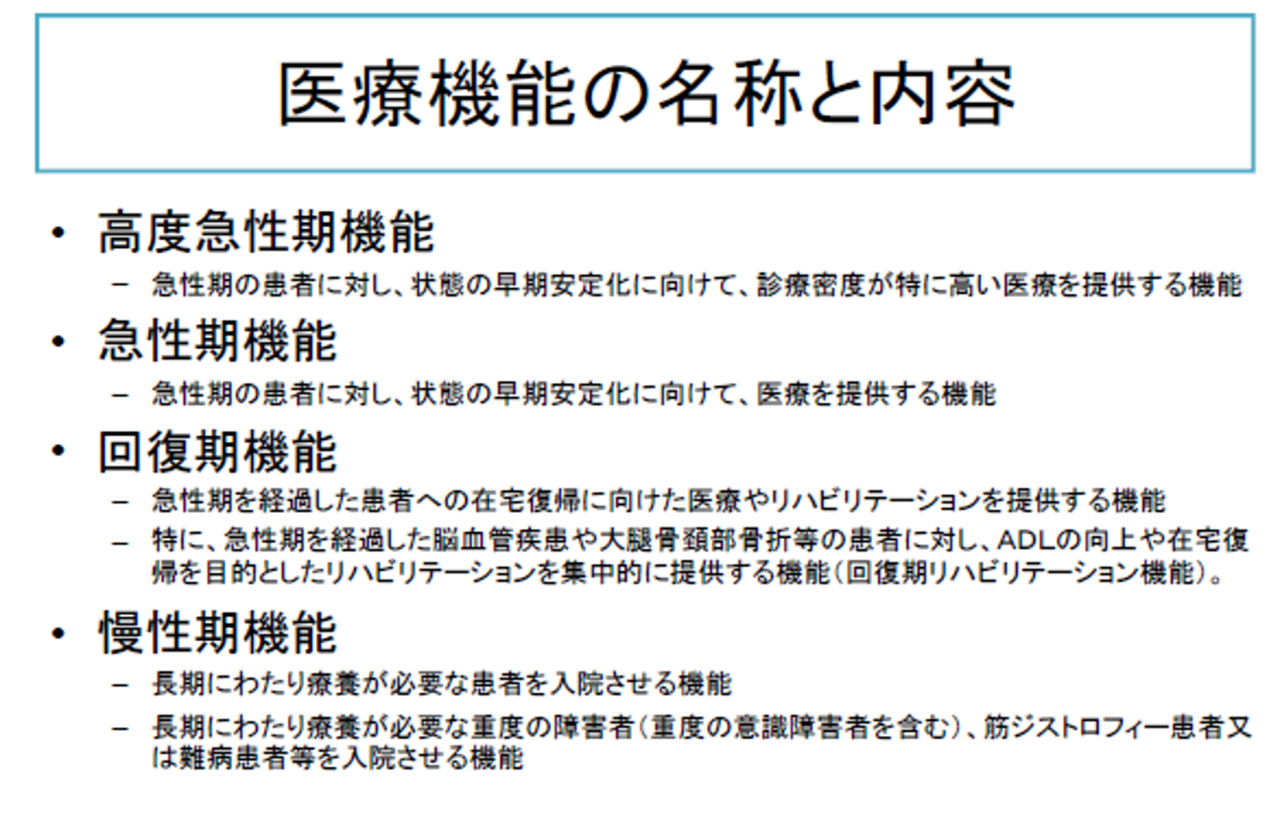

先にお話しした医療機関の機能分化の中では、入院期間もある程度定められていますので、屋外もしっかりと歩くことができるまでの回復が間に合わないことがあります。

一方、年齢や重症度にもよりますが、退院後も数年かけて歩行能力が徐々に向上する方も少なくはありません。体力、筋力がついてくるのにあわせてバランスが少しずつ良くなり、身体の動かし方のコツがわかってくるのです。ですが、現在の医療制度または介護保険制度ではそこまでじっくりとリハビリテーションを行える形にはなっていないのが実状です。

ロボット化するリハビリテーション

現在のリハビリテーションの現場は、さまざまなロボットが活躍しています。かつては理学療法士や作業療法士といったセラピストの熟練の技がモノを言う世界でしたが、それは他方で経験や勘、感覚に頼った非常に分かりにくい部分があったとも言えます。ともすればセラピストの自己満足に終わってしまい、「本当に効果あるのかな」と思わざるを得ない状況でもありました。

もちろん、患者さんの身体を操作する際には技術を要します。ただ、人の手だと運動の強さや量、歩く速さなどを一定に保つのは不可能です。また練習中の筋肉の動きを計測する事もできません。ロボットはこれらの問題を一気に解決してくれます。

今やネット通販でもリハビリロボットが購入できる時代です。今後、ますます進化していくことは間違いないでしょう。

引用:HONDA歩行アシスト CYBERDYNE HAL CURARA

装具の活用

脳卒中をはじめ足に運動麻痺が生じた場合、立つ・座る・歩くといった動作をスムーズに行えるようにするために装具療法が用いられます。

運動麻痺は意に反して筋肉が強張ってしまう緊張性と、力が入りにくい弛緩性に大別できます。

緊張性の場合、つま先や足首がギュッと伸びてしまい(内反尖足)、足の裏が地面に上手く着けられません。膝の曲げ伸ばしもぎこちなく、バランスが崩れて動作を行いにくくします。これを装具によりある程度、足首の形を矯正して動作中に踏ん張れるようにします。

弛緩性の場合、足首や膝に力が入らずダランとしています。このままだとつま先を引きずってしまうので、装具で補助します。上手く形が整えば多少は体重を支えることも可能となります。

一般社団法人脳卒中治療ガイドライン2021〔改定2023〕でも、装具療法は高いエビデンスによりその使用が薦められています。

患者さんの中には「装具は一時的なもので、いつかはいらなくなるんですよね?」

「早く装具を付けずに歩けるようになりたい」と仰る方がおられます。装具は言わば眼鏡と同じで、「使う方が安全で便利、日常生活において実用的な物」という捉え方をしていただければと思います。足を引きずって苦労して歩くよりも、装具を使って遠くまで出かけられて有意義な時間を過ごせる方が良い、というのがリハビリテーション的な考え方なのです。

装具を使ってどんどん歩いている方は、筋力や体力もついていつも活動的でいきいきとしています。

引用:川村義肢株式会社 (株)澤村義肢製作所

退院後が本当のリハビリテーション

「医療機関の機能分化」についてお話ししましたが、患者さんは病気の経過に合わせてそれぞれの病院へ転院し、やがて退院となります。晴れて自宅へ戻れる方があれば施設へ入所される方もいらっしゃると思います。私も救急救命センターから在宅までの医療機関や介護施設の現場を経験し、多くの患者さんを担当させていただきました。そこで皆さんは口を揃えて「退院後の生活がこんなにもしんどいとは思わなかった」と仰います。特に在宅では、身支度から家事、外出などありとあらゆることを行わなければなりません。入院生活と実生活では大きなギャップがあります。でもやらないわけには行きません。退院してからが本当のリハビリテーションなのです。

退院当初は介護ヘルパーなどを利用しながら、自分なりの生活リズムを構築することが大切です。毎日の生活に慣れてくれば積極的に体を動かす機会を作りましょう。理学療法士や作業療法士といったセラピストとリハビリテーションが行える機会を得るには、訪問看護/リハビリテーションというサービスがあります。

在宅でも施設にご入居中の方でも、私どもの様なサービスを活用してリハビリテーションに取り組むことも可能です。

いずれにしてもリハビリテーション専門職の協力のもと、しっかりと身体を動かして体力維持・向上に励んでいただきたいと思っています。