- トップ

ページ - リハビリ

サービス - 高齢者

在宅 リハビリ - 高齢者

施設 リハビリ - シニア トレーニング

- よくある

ご質問 - お問合せ

- ごあい

さつ - お役立ち

情報

施設管理者さま

ケアマネージャーさま

機能訓練ご担当者さまへ

施設リハビリのご案内

(要介護の方)

・寝起きや立ち座り、トイレなどの基本的な動作を重視します。

・関節が硬くなることが多いので、柔軟性を維持します。

・ご病気の症状による体の動きにくさや痛みを緩和させることもできます。

・「今できていること」をしっかりと維持します。

・褥瘡(床ずれ)予防にもたいへん有効です。

ご入居者様が穏やかに生活ができるよう支援いたします。

「介護保険サービスにもっとリハビリを追加したい」

「施設のリハビリだけでは足りないから、何とかしたい」

「とても重介助なんだけど、車椅子に乗せてあげたい」

「体調が不安定でなかなか機能訓練が受けられない」

「入院したらすごく体力が落ちた・・・。しっかり回復させたい」

「関節が硬くて、じょくそう(床ずれ)もある・・・。何とかしてあげたい」

など・・・お困りごとがございましたら、リアレクスへお声がけください。

このようなご入居者様はおられませんか?

- 動き始めに背中、腰、膝などに痛みが出る。

- 起き上がり、立ち上がりなどの動作が遅くなった。

- 介助量が増えてきた。

- 座位が不安定になってきた。

- 立位や歩行でふらつく。

- 歩行中にすくみ足が出る。

- 方向転換が行いにくい。転倒しそうになる。

- 車椅子姿勢がすぐに崩れる。

- 食事中にムセが生じる。

これらは廃用性症候群のサインです。

ごあいさつ

この度はREALEXリアレクスのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

貴施設にて、理学療法士による質の高いリハビリテーションがご利用いただけます。

ご入居者様、ご家族様へ是非ご提案ください。

確かなスキルとサービス

経験豊富な高齢者リハビリ

病院をはじめ、介護施設や訪問看護・訪問リハビリ、また自治体行政との協働で地域の高齢者へのリハビリ指導や講演、サロンの立ち上げサポートなども行ってまいりました。

起きる・座る・立つ・歩くといった基本的な動作はもちろんのこと、ご入居者様の願いや思い、ご希望お応えできるよう、ひとりひとりオーダーメードプログラムを立案しております。

廃用症候群予防にはリハビリ

施設での穏やかな暮らしを脅かすもの

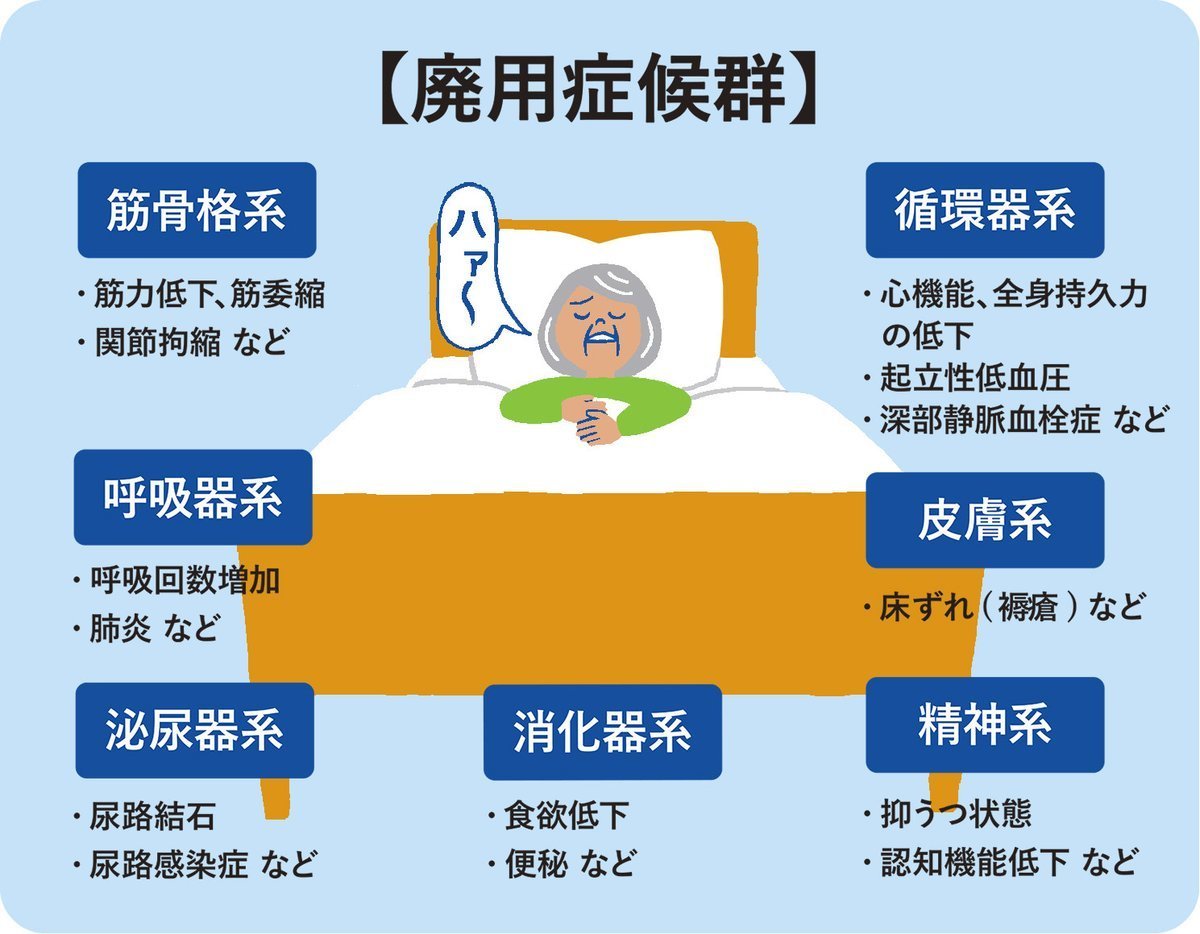

ご存じのとおり廃用症候群は、不活発は生活により生じる全身の心身機能の低下をいいます。「症候群」ですので、さまざまな症状が起こります。

その不活発となる原因は、疾患や疼痛、もともと持っておられる持病など様々です。

このイラストをご覧になってぜひ、覚えていただきたい事は「全身に悪影響が及ぶ」ということです。肉体的なものにとどまらず、うつや認知症などの精神的なものにまで至ります。

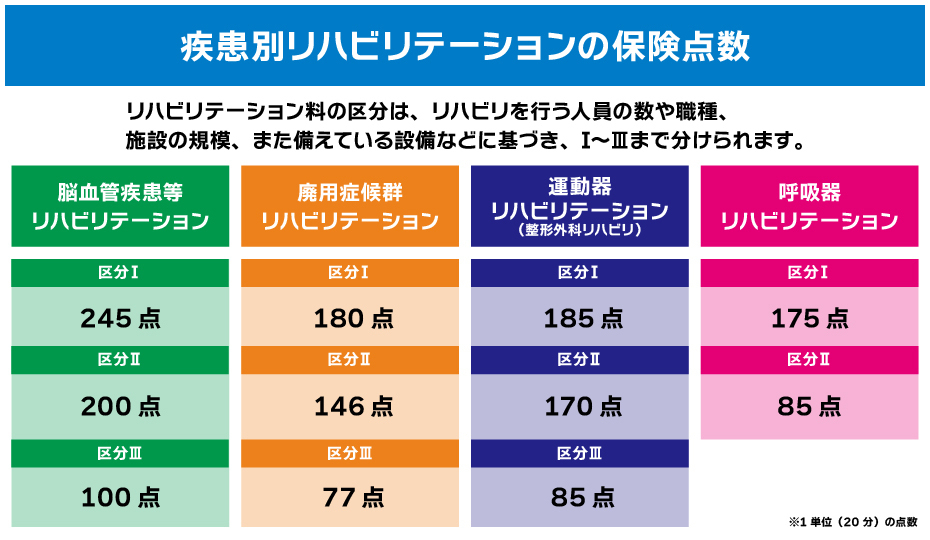

廃用症候群は医療機関において入院中より重要な治療対象であり、保険診療の対象にもなっております。

例えばある患者さんが膝の手術を行うとします。手術日の数日前に入院し、検査などを受けて手術に備えるわけですが、廃用症候群予防としてリハビリも開始されます。

さらに大きな手術や病状が重篤な場合、ICU(集中治療室)で治療が行われます。医療ドラマなどで見たこともあるかも知れません。絶対安静でない限り、ICUで治療中であっても廃用症候群予防のリハビリは行われます。人工呼吸器が装着されていても、ECMO(体外式膜型人工肺)を使用していてもリハビリは行われます。

入院中に廃用性症候群を引き起こしてしまうと、主たる治療や手術の術後経過に悪影響を及ぼしたり新たな問題を生じたりして、入院期間が長引いてしまいます。

廃用症候群のせいで本来は行う必要のない治療をしなければならなくなります。

高齢者施設でも廃用症候群予防は必須

医療機関では廃用症候群予防は大変重要視されている事がおわかりいただけたと思います。では、高齢者の入所施設ではどうでしょうか?

そもそも高齢者は加齢による衰えで、肉体的にも精神的にも廃用性症候群に陥りやすい状態です。転倒による外傷(骨折)や誤嚥性肺炎などで入院治療を余儀なくされるご入居者様は少なくありません。にもかかわらず、リハビリテーションに取り組んでいる施設はまだそれほど多くはありません。

皆さんご存じだとは思いますが、高齢者にとって手術の負担、入院という環境の変化などは我々の想像以上に大きなストレスとなります。

高齢者入所施設こそ廃用症候群予防は必須であると考えます。

ご提供するプログラム

リハビリプログラムの一例です

・関節の可動域運動、ストレッチ

・筋力運動

・基本動作練習(寝起き、車椅子移乗、トイレ動作など)

・歩行練習(独歩、杖、歩行器、シルバーカーなど)

理学療法士だからできること

運動や訓練だけではありません

あまり知られておりませんが、理学療法士は運動や訓練を行うだけではありません。

・ベッド上のポジショニング(肢位)の調整。

・車椅子のシーティング(坐位姿勢調整)。

・手すり(たちあっぷ、ベストポジションバー等)位置の検討、環境調整。

・介助方法の指導、伝達。

・適切な福祉用具の検討、選択。

・痰貯留に対する排痰、ドレナージ。

・退院時カンファレンスへの出席、リハビリサマリーの作成

などなど。

もちろん、セラピスト単独で行うのではなく、ご本人様やご家族、看護師さんや介護士さん、福祉用具業者さんなど関わられる方々と「連携」して行っております。

施設様での活動歴

ご利用ありがとうございます

- ベルパージュ奈良ケアレジデンス 様

- 介護付き有料老人ホームやまと 様

- チャーム奈良公園 様

- チャームやまとこおりやま 様

- チャーム郡山九条 様

- 有料老人ホーム千里山翔裕館 様

- カルム桃山台 様

- 花咲池田21 様

ご利用者様の声

「退院後もリハビリができて良かったです!」

S老人ホーム CM様

転倒により大腿骨骨折を受傷し、入院・手術をされました。リハビリ専門病院を経て再入居となりましたが、もともと杖歩行だったのが車椅子レベルに低下していました。

ご本人様・ご家族様の希望もあってサービスをご紹介し、リハビリに取り組んでいただいております。

3か月を経過し、居室から食堂まで歩行器で歩けるまでに回復されています。

「ポジショニングやシーティングを教えてもらっています」

介護付き有料老人ホームK CM様

クモ膜下出血後のご入居者様で、当初より全介助の方です。筋肉の緊張が強いので、拘縮や褥瘡予防、ポジショニングをお願いしております。

これまではケアスタッフごとでバラバラだったポジショニングを統一していただいてから、スキントラブルも減少して、ケアの質向上とご家族の満足度も高められることができております。

「毎週のリハビリが楽しみ!」

ご入居者 M様

以前より杖歩行自立のご入居者様です。「なるべく自分の力で歩きたい」という思いをお持ちで、リハビリに取り組まれております。

軽度の認知症がおありですが、しっかりと歩く事ができております。ご家族様より、ご本人様が「毎週のリハビリがとても楽しみにされている」と話されている、とお声をいただいております。

毎週の歩行練習を無理なく継続することで、認知症の進行予防にも寄与できております。

拘縮予防は週1回 体力向上は週2回

サービスご利用例をご紹介いたします

週1回:関節拘縮予防、ポジショニングなど

週2回:筋力アップ、歩行練習、転倒予防、ADL能力維持、退院後など

もちろん、ご利用者お一人お一人の状況、ご希望に合わせてご相談しながら決めてまいります。

貴施設のリハビリ窓口として

リアレクスは単なる出入り業者ではありません

リハビリテーションにとって大切なのは「連携」です。それは医療機関であっても介護施設であっても在宅でも同じです。

施設のリハビリテーション窓口として、電話やリハビリサマリなどの書面による情報交換、ご入居前・退院前へのカンファレンスを重視しております。

あくまで医療職として、施設のリハビリテーション窓口としてご利用者様の日常生活をサポートいたします。

ご導入いただく施設様のリハビリテーション・機能訓練サービスの付加価値をコストを掛けずに高めることが可能となります。

また、ご利用者様、ご家族様へは毎月「リハビリテーション経過報告書」をお渡ししております。安心して経過を見守っていただけます。

ご入居者様の生活の質、施設様の価値を高める

リハビリテーション専門職の有効性

皆さまはご入居者様の健康維持のために、どのような取り組みをされておりますでしょうか?

集団体操や機能訓練、スタッフの方々による趣向を凝らしたさまざまなレクリエーションなどを行っておられると思います。

これらは心身に良い効果をもたらし、楽しみにされているご入居者様もいらっしゃいます。

ですが、機能訓練に励んでいても体力低下が生じ、廃用症候群による転倒や感染症、誤嚥性肺炎などが生じてしまうケースを経験することがあります。

一体なぜなのでしょうか?

その要因の一つに、高齢者特有の身体状況が考えられます。

高齢者の多くは、複数の疾患や後遺症、体力低下、認知機能低下などが複雑に絡み合った身体状況にあります。

症状があっても非特異的(特徴的でない)で、さらに認知症の方は体調を上手く伝えることも困難です。

ですので高齢者に対して効果的な機能訓練を行うには、個別的な関わりとリスク管理が求められます。

ですが、機能訓練指導員の方の業務負担をこれ以上、増やせない現状もあると思います。

ご入居者様の廃用症候群予防や身体機能、ADLの維持向上には理学療法士の介入が効果的です。

理学療法士は、身体機能のみならずADLの維持向上を図るリハビリテーション専門職です。

さらにリアレクスは、経験豊富なベテラン理学療法士なので安心。

機能訓練をアウトソーシングすることで、スタッフの方々の業務負担も軽減できます。

ご入居者様にベネフィットを、施設様にもメリットをご提供できます。

ご入居者様がご自身で「自分でできることがある」「まだまだ自分で行いたい」と思えるということは、日常生活に「張り」や「意欲」が生まれます。

尊厳やQOLを保つ、まさにリハビリテーションの最大の利点とえいます。

特別養護老人ホームでの経験

「もっと多くの方にリハビリテーションを届けたい」

私は救急救命センターからリハビリテーション専門病院、介護施設そして在宅まであらゆる現場を経験してまいりました。

特別養護老人ホーム(特養)勤務時代に、ご入居者様の状況に愕然としました。

日中ほどんど寝たきりで手足は固く、車椅子に上手く座ることもできない。また、車椅子も身体と全く合っていない。まだまだ歩けるのに歩行器ではなく、車椅子・・・。

でも、人員ギリギリで運営しているため、手がまわりません。もちろんセラピストを雇う余裕などありません。

個別的な関わりにはリスク管理が求められ、他業務と兼務されている機能訓練指導員さんにはハードルが高かったようです。

自分の職場でありながら、胸を張ってご入居者様にベネフィットを得ていただいている、と言えるような状況ではありませんでした。

「まだまだリハビリテーションが不足している・・・」と強く感じた瞬間でした。

近年、リハビリサービス利用は増加傾向

ここ数年の間に有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅・グループホームなどでリハビリサービスをご利用になるケースが増加しております。

ご利用者ご本人様やご家族、施設様において身体機能やADLの維持を重要視されていることがうかがえます。

ただし、利用に際して心配なのが「費用面」。

リハビリテーションは、一定の回数・期間が必要です。

「リハビリはしたいけど、費用が心配・・・」。

そういったお悩みは必ずと言っていいほど聞かれます。リアレクスが最も大切にしていることは、

「より多くの方にリハビリを届けること」。

そのためになるべくコストを抑えております。

リハビリサービスを提供する事業者さんはいくつかございますが、リアレクスはもっとも低価格でご提供しております。

続けやすい価格設定

「続けられること」を第一に

リハビリテーションは一度や二度、行っただけでは効果は現れにくいものです。

すぐに効果が得られるものもありますが、それらの多くは短期的なものです。

体力や動作、体調全般に効果が現れるのにはある一定の回数と期間を要します。

さらに高齢者の場合、一度にたくさんの運動は行えませんので、ゆっくりとした経過をたどります。

ですが、長期に得られた効果は失いにくいのものです。まずはそこがリハビリテーションの一つのゴールと言えるでしょう。

だけどやっぱり自費のサービスは高い・・・。だからこそ「質」にこだわって、しっかりと効果が得られるものがいい。

「たくさんの方にリハビリテーションを届けたい」そんな思いでなるべく継続利用しやすい価格設定にしております。

ご利用料金

| 施設リハビリ(要支援の方) | 30分 ¥3,300 60分 ¥6,600 |

|---|

| 施設リハビリ(要介護の方) | 30分 ¥3,250 60分 ¥6,500 |

|---|

各社比較

| A社 | B社 | リアレクス | |

|---|---|---|---|

| ご利用料金 | ¥4,840 (30分) ¥9,680 (60分) | ¥5,060 (30分) ¥10,120 (60分) | ¥3,300 (30分) ¥6,600 (60分) |

高齢者の入院リスク

ご存じの方も多いかとは思いますが、高齢者は入院そのものの影響(HAD:Hospitalization-Associated Disability)を大きく受けますので、なるべく入院加療を要さない状態を維持する事が大切です。

- 手術による侵襲

- 術中・術後合併症

- 術後せん妄

- 安静による廃用症候群(筋力低下・持久力低下・褥瘡・肺炎・排泄機能低下など)

- 環境変化による認知症

- 抑うつ

- 原疾患(心不全など)の増悪

普段からのリハビリテーションが不可欠

慣れ親しんだ住まいで、いつまでも安心・安全な暮らしを

普段からリハビリテーションに取り組んでいるということは、

理学療法士による専門的な視点での定期的な身体機能・ADLがチェックがあるということです。

筋力低下やバランス低下などのわずかな動作の変化にいち早く気づき、スタッフの方々へお知らせすることができます。

これにより、手すりの設置や歩行器の使用などで未然に転倒を防ぐことができます。

しばしば、施設様より「今はリハビリが必要な方はいらっしゃいませんよ」

とお声がけいただくことがあります。

このとき、私どもは「実は、全ての方がリハビリテーションの対象になるんですよ」とお答えしております。

月日とともに体力は低下の一途をたどります。

高齢者の場合、1回のリハビリテーションで大きな運動負荷はかけられません。

少しずつ、徐々に、徐々に体調を見ながらリスク管理のもとで行わなければなりません。なるべく早めの介入が望ましいのです。

何よりも「予防」

予防医学としてのリハビリテーション

日常的な風邪、腰痛、糖尿病や心不全などの生活習慣病、脳卒中・・・。

老若男女、どんな疾病・ケガにしても予防に勝るものはない。これは常識的に知られているところです。

とにかく予防が大切で、これは高齢者のリハビリテーションにおいても同様であることは先に述べた通りです。

ケアが行き届いた施設でも、関節拘縮・転倒・誤嚥性肺炎などのさまざまなリスクにより、ご入居者様が入院してしまうケースは少なくありません。

そのリスクを高めてしまうのが低活動による「廃用症候群」です。

とてもお元気だった方が、入院を機に大幅にADLが低下してしまう・・・。

私も特養勤務時代に幾度も経験いたしました。

前述の通り、高齢者の場合、入院そのものが大きな影響を与えます。

退院後もリハビリができるのは安心ですが、やはり「予防」です。

普段よりリハビリテーションを行っていることが重要です。

高齢者のリハビリテーションの在り方

地域包括ケアシステムとともに

厚労省にて平成15年の高齢者介護研究会を経て、同年、高齢者リハビリテーション研究会が開催されました。

そして平成16年、第7回目の開催とともに「高齢者リハビリテーションのあるべき方向」として中間報告がなされました。

これを踏まえ平成26年、第1回高齢者の地域におけるリハビリテーションの新たな在り方検討会が開催され、続いて平成27年の第5回には中間報告書が出されました。

これらの報告書によると高齢者の方に対するリハビリテーションは、

脳卒中モデル、廃用症候群モデル、認知症高齢者モデルの3つに大別され、

それぞれ障害像、アプローチ方法やまたはそのタイミングなどが異なるとされています。

かつて私も上司にこれらの報告書を踏まえていろいろ指導していただきました。それ以降、ひとつの行動指針として何度も読み返しながら日々、臨床業務にあたっておりました。

やや古い資料ではありますが、基本的な考え方は今でも変わらないのではないかと思っています。

厚労省:高齢者リハビリテーション研究会

高齢者の地域におけるリハビリテーションの新たな在り方検討会

疾患モデルごとのリハビリ

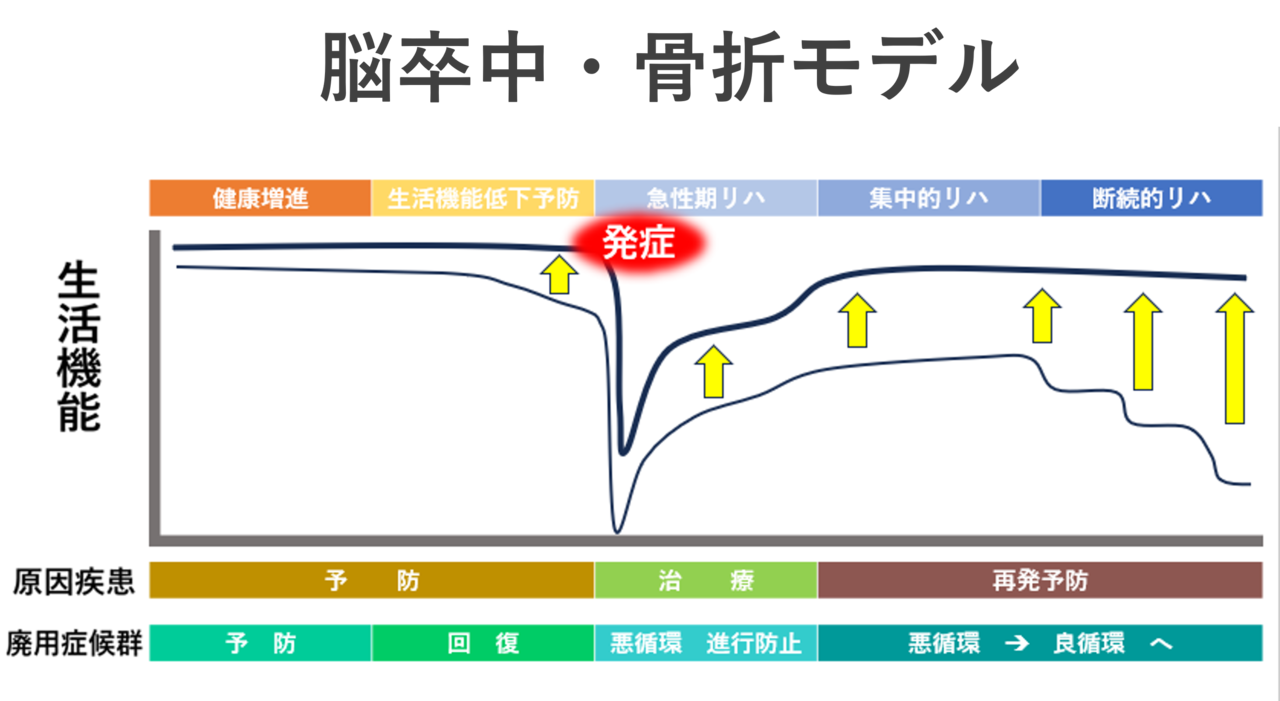

この図は先に述べた報告書で示された「脳卒中・骨折モデル」を表したものになります。

青いラインは生活機能レベルを表し、脳卒中や骨折の発症(受傷)により、ラインがが急降下してしまっています。

ですが、治療やリハビリテーションによってラインが少しずつ上昇し、回復しているのがわかります。

ところが、リハビリテーションが無くなると、また徐々に低下してしまいます。

ここから先が非常に重要です。

下の細いラインは集中的なリハビリテーションの終了とともに段階的に低下しています。

これに対し、上の太いラインは要所要所で黄色矢印によってレベルが維持されています。この黄色矢印がリハビリテーションなのです。

時間は発症前に遡りますが、太いラインは実は、発症前にもリハビリテーションにより上昇しています。

これは「予防に取り組んだリハビリテーション」です。

発症直後の谷底に注目してください。予防のリハビリテーションのおかげで谷底も持ち上げられています。重症度が軽減されているのです。

予防的介入と継続の大切さ

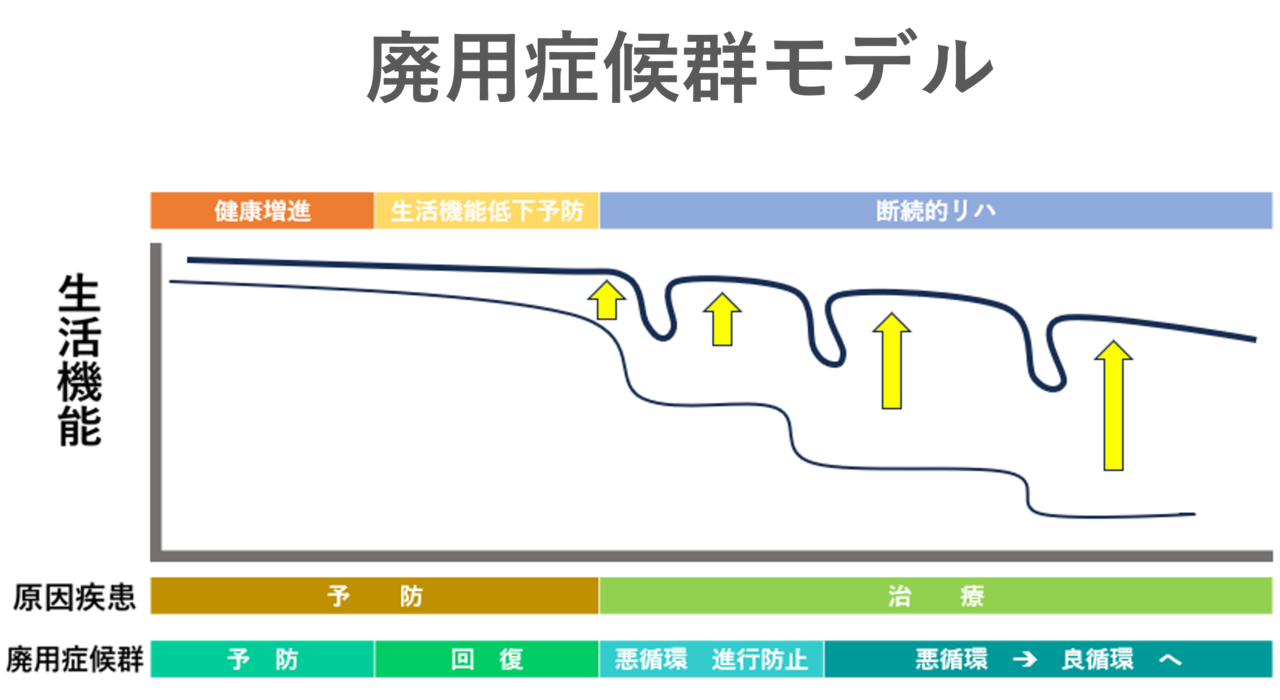

こちらは「廃用症候群モデル」を表しており、変形性膝関節症などでよくみられる経過です。

慢性的な疾患により徐々に進行するパターンです。

症状の増悪と緩解を繰り返しながら徐々に下降していきます。

太いラインはやはりリハビリテーションにより要所要所で下降が食い止められています。

また脳卒中・骨折モデルと同様に、予防リハビリテーションも行われていることに注目してください。

もしリハビリテーションが行わなければ、細いラインのように症状の悪化とともに生活機能は下降の一途をたどってしまいます。

そして、これら2つの図の右端をごらんください。

ここが最も重要なことを表しています。

太いラインと細いラインの間隔が時間の経過とともに大きく乖離しています。リハビリテーションの有無でこれだけ大きな差が開いてしまっています。

リハビリテーションの有無が生命予後にまで影響しているのです。

この時になって慌ててリハビリテーションに励んでも、なかなか満足のいく効果は得られないのはお分かりいただけると思います。

地域包括ケアシステムとリハビリ

この地域包括ケアシステムを表した図を一度は目にされたことがあると思います。

言わずもがな、ではありますがご入居者様の住まわれている施設、そして三つ葉の一つであるリハビリテーション。

これまで医療機関や介護施設、在宅サービスにて地域の高齢者の方々にリハビリテーションをお届けしてまいりました。

そして現在はインフォーマルサービスではありますが、地域包括ケアシステムの一端を担っていると自負し、もっと多くの方へリハビリテーションをお届けするために、各施設様へおうかがいしております。

出典:三菱UFJリサーチ&コンサルティング 地域包括ケア研究会「地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業報告書」

高齢者向け住まい等における適切なケアプラン作成に向けた

調査研究報告書

ケアプランの視点を学んで

ケアマネージャーの皆さまはご存じだと思いますが、厚労省よりこのような報告書が出されました。

私は理学療法士ですのでケアプランについては専門外なのですが、これを読んで大変勉強になりました。

ケアプランの観点からもインフォーマルのサービスを活用することで、ご入居者様の選択肢が増えるとの提言は頷けるものでした。

特養勤務時代にこの視点を持ち、ケアマネージャーさんへ提言することができていればご入居者様の生活の質が向上できたのではないか・・・、と思ったからです。

ケアマネージャー、ケアスタッフ、医師、看護師、事務の方、リハビリテーション職、ご家族も皆、思いは同じのはず。

皆さまと力を合わせ、ご入居者様をサポートできる日を心待ちにしております。

「有害事象ゼロ」を目指す

身体活動性・ADLとのバランス

海外での報告ですが、病院を退院して長期療養施設に再入所された高齢者の37.3%で何らかの有害事象が生じており、その70.4%は予防可能とされ、最も一般的な事象は、皮膚裂傷・褥瘡・転倒でありました。

有害事象の52.2%がそれほど重篤でなく、38.3%が重篤、7.4%が致死的、2.1%が致命的であったとのことです。

そもそも入院となった原因への予防・対策が第一ですが、やはり退院・再入所された方はリスク管理が必要であり、褥瘡や転倒が発生している事から、リハビリテーション介入の必要性が強く感じられます。

Alok Kapoor, MD, MSc,Terry Field, DSc,Steven Handler, MD, PhD, CMD,et.al:Adverse Events in Long-term Care Residents Transitioning From Hospital Back to Nursing Home,JAMA Internal Medicine.2019

無料体験からのご導入なので安心

まずは無料体験にてご検討ください

リハビリをご希望されているご入居者様、ご家族様へまずは無料体験をご案内ください。

無料相談・無料体験 随時受付中‼

どんなご相談も承ります

「ちょっと歩くところを見てほしいんだけど・・・」

「歩行器を合わせて欲しい」

「介助の仕方を教えて欲しい」

「居室の環境についてアドバイスが欲しい」

など、どんなことでもかまいません。ご連絡いただければ速やかに対応させていただきますので、ぜひお役立てください。

賠償責任補償で安心

対人対物損害補償で安心対応

「リハビリ中に転倒して利用者様が骨折してしまった」

「施設様の器物を壊してしまった」

といった、万一の事故にも一般社団法人JHA日本治療協会による賠償責任補償をお受けいただけます。

もちろん、これまで対象事案は一切、発生しておりませんので安心してご利用いただけます。

サービスご利用までの流れ

カンタン3ステップ

お問合せ

サービスのご案内

ご利用いただく施設様、ご入居者様へサービスについてご説明いたします。

気になる事がございましたら、どんな事でもどうぞ気兼ねなくご相談ください。

無料体験・初回サービスのご提供

初回は、カウンセリングや体力評価・測定を行い、リハビリメニューの作成や目標設定をさせていただきます。

体力評価・測定は、体調に差し支えない程度ですので、ご安心ください。

2回目以降は、作成されたリハビリメニューを一緒に実施いたします。

また、ご入居者様の体力や生活環境・スタイル、リハビリ目標などを考慮した自主トレメニューのご提案もさせていただきます。