脊髄損傷のリハビリテーション

脊髄損傷のリハビリテーションに関する情報を皆さまにお届けいたします。

脊髄損傷とは

脊髄損傷は、病気や事故、ケガなどで脊髄神経が損傷または断絶されたことにより運動麻痺やその他さまざまな機能障害が生じることをいいます。その神経が完全又は不完全に損傷されて生じる後遺症は現在の医学では完全に回復させるのは困難とされています。

脊髄は神経の伝達ケーブル

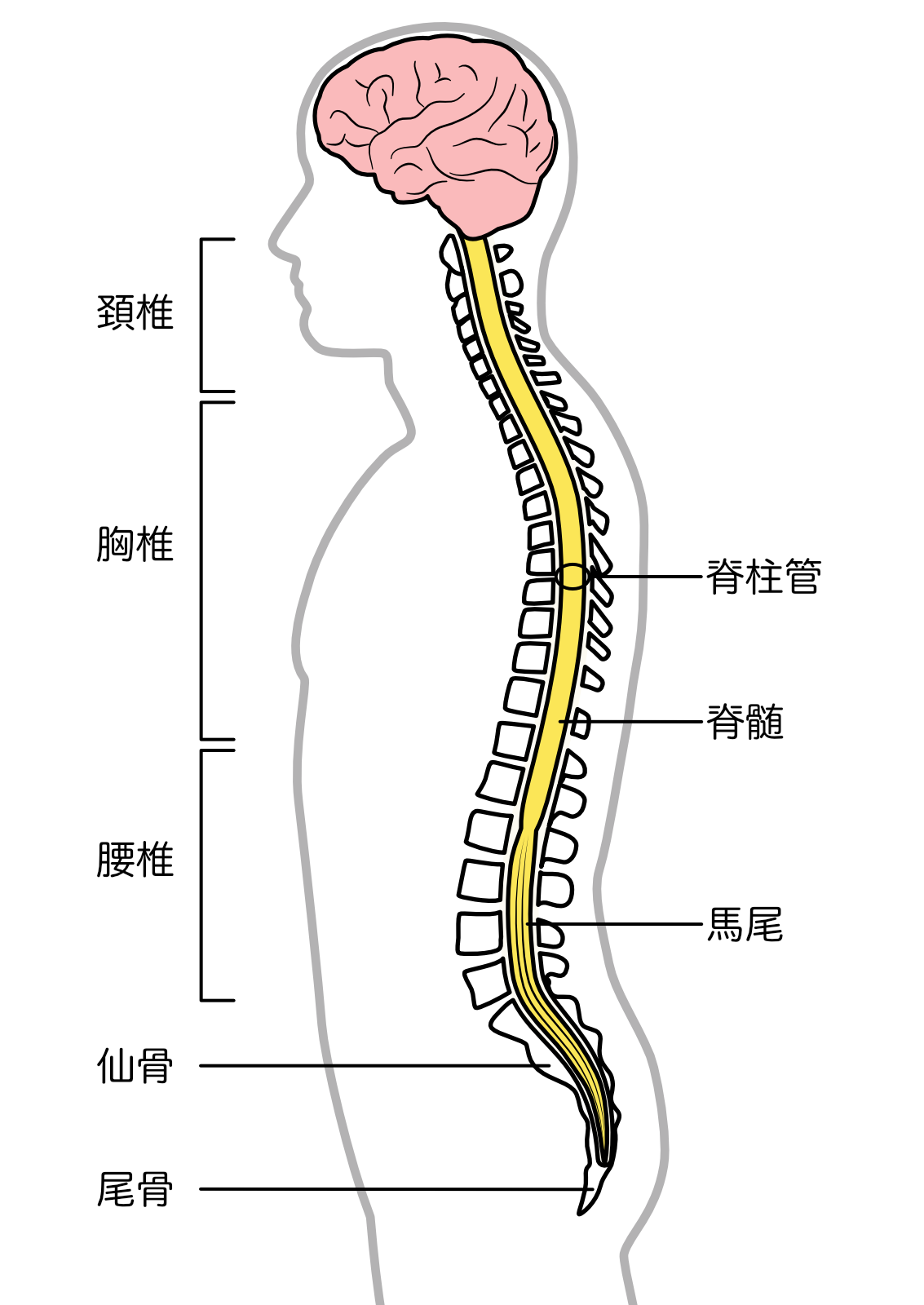

これはヒトの背骨を横から見た図です。

脊髄神経は上から下まで、脳から背骨の中を通ってお尻の辺りまで伸びています。長さは約40㎝~45㎝で、直径は1㎝程度です。

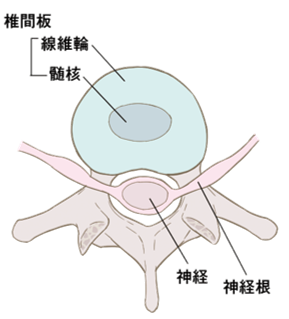

神経は電気ケーブルに例えられますが、実際にごく微量の電気信号が伝わっています。脳と身体中の臓器や筋肉などと繋がって、それぞれに情報をやり取りしています。

自動的または反射的に機能する場合もあれば、手足を動かすときのように、意図的に機能させることもできます。いずれにしましても脊髄は重要な役割を担っています。

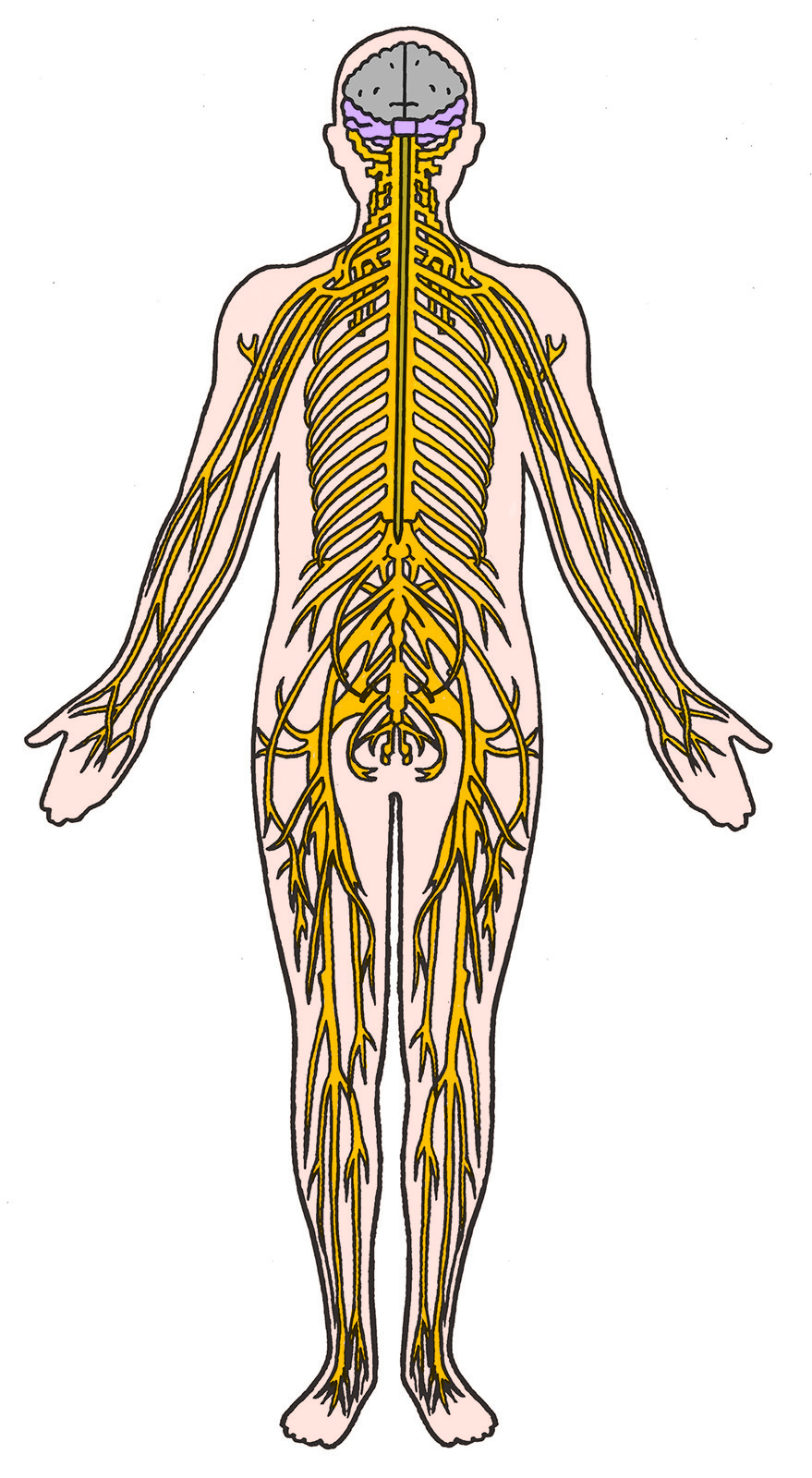

脳から腰まで背骨の中を通ている脊髄を中枢神経、背骨から出て身体の隅々まで伸びている細い神経を末梢神経と呼びます。

末梢神経には2種類あり、体性神経と自律神経があります。

体性神経は身体を動かすための運動神経と、痛みや温冷など様々な感覚をを感じ取る感覚神経があります。

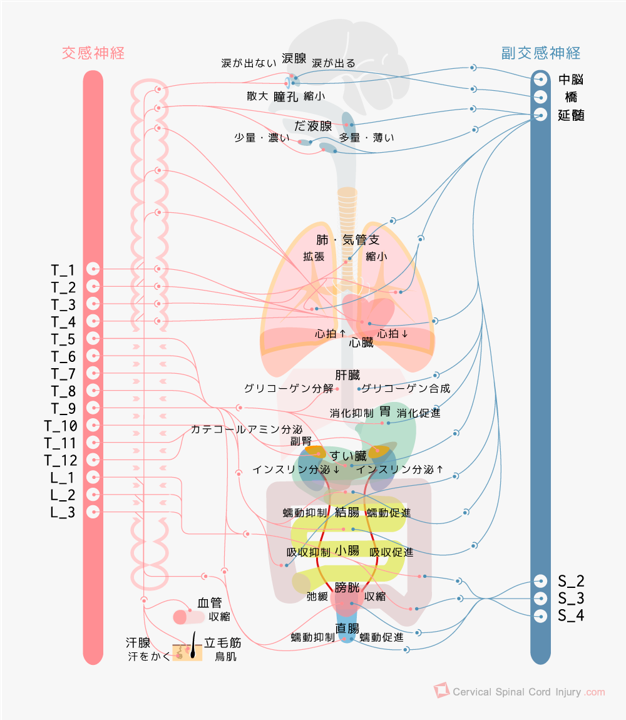

自律神経は身体を最適な状態に保つために、心臓や内臓、発汗などを無意識に作用させます。

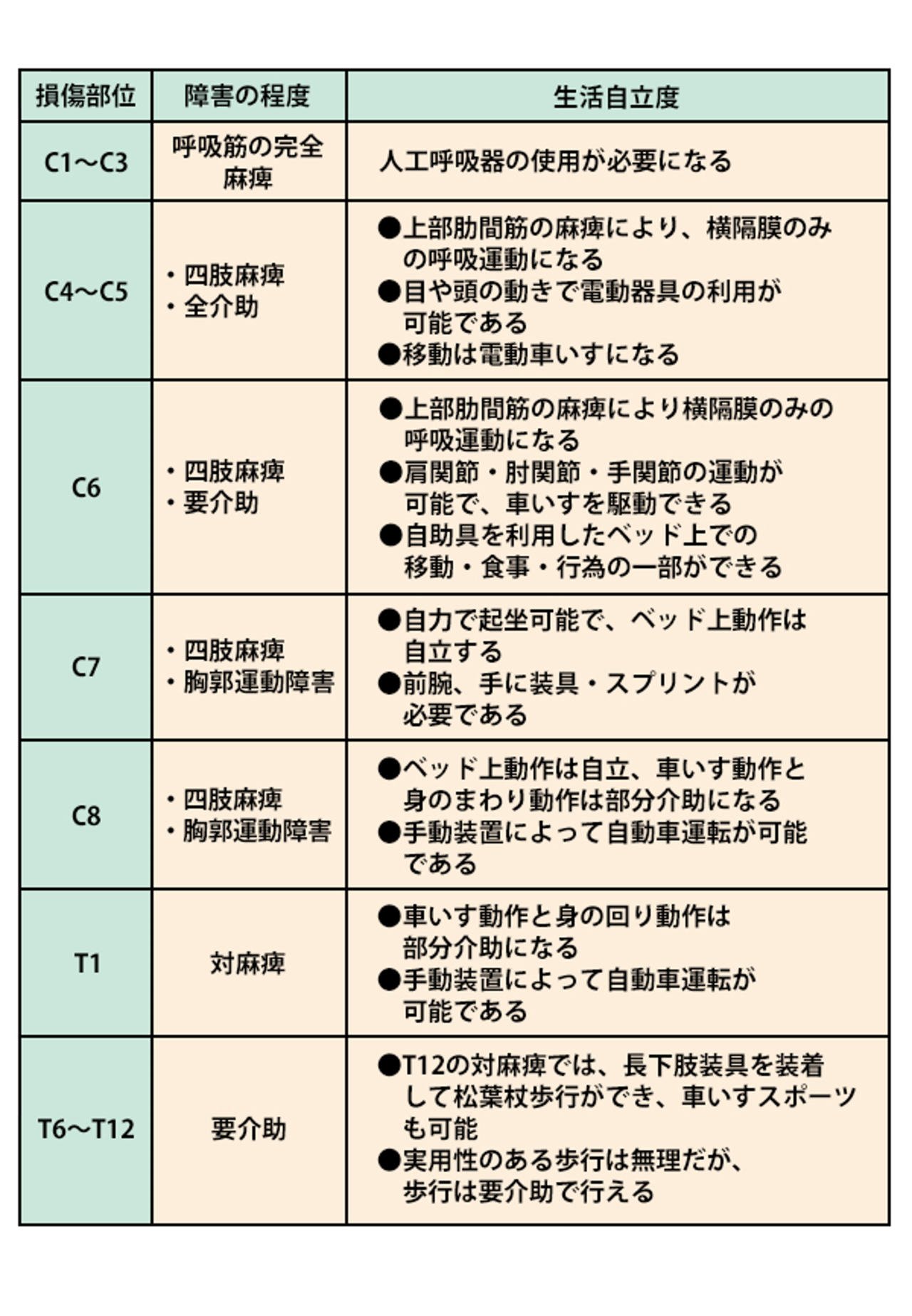

損傷部位によって障害が異なる

脊髄損傷の特徴的な考えとして「損傷レベル」というものがあります。

一般的に半身不随などと言われたりしますが、首からお尻まである脊髄のどこで損傷したか、を表すときに「レベル」という言葉を使います。

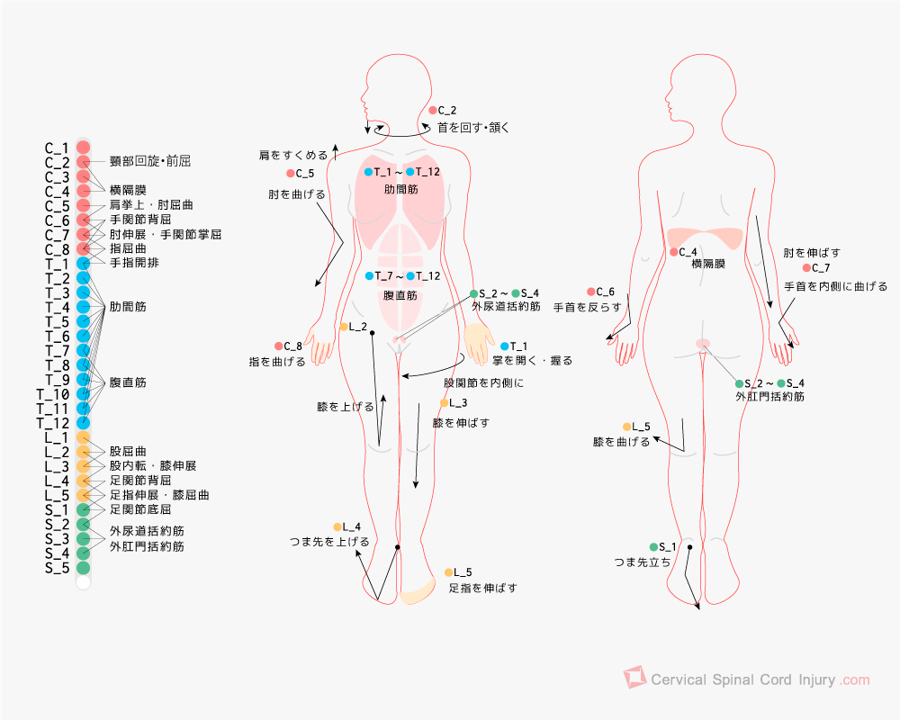

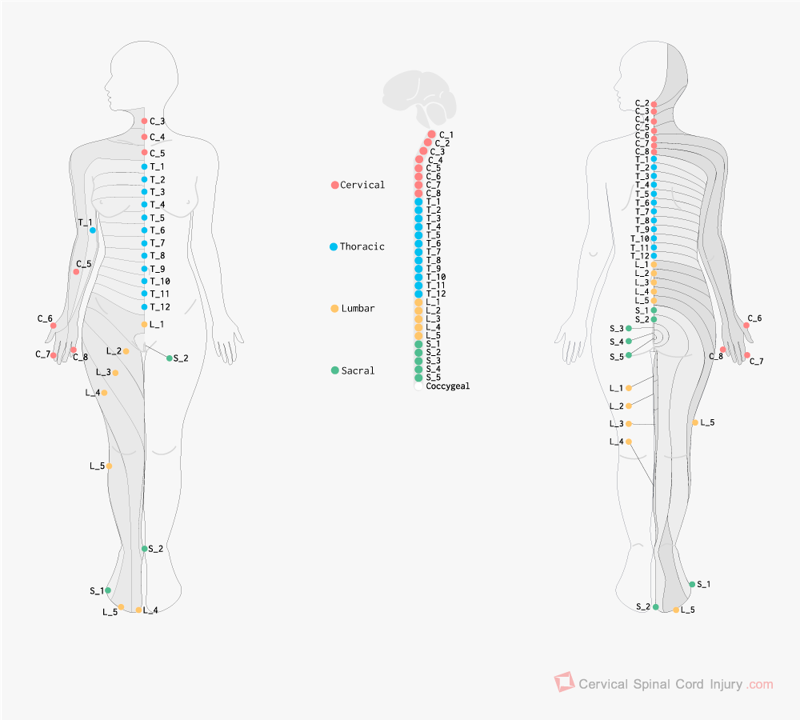

ここで右の図をご覧ください。

先ほどお話しした自律神経・運動神経・感覚神経を示したイラストです。これらの神経が頸椎のエリア、胸椎のエリア、腰椎およびそれ以下のエリアから出て、身体の各部位へ伸びています。

背骨の呼び名と数を覚えておくと損傷レベルをより理解しやすくなります。

Cは頸椎(cervical vertebrae):7個

Tは胸椎(thoracic vertebrae):12個

Lは腰椎(lumbar vertebrae):5個

Sは仙椎(sacrum):5個

では、それぞれのイラストを横切るように定規などをどこかに当ててみてください。

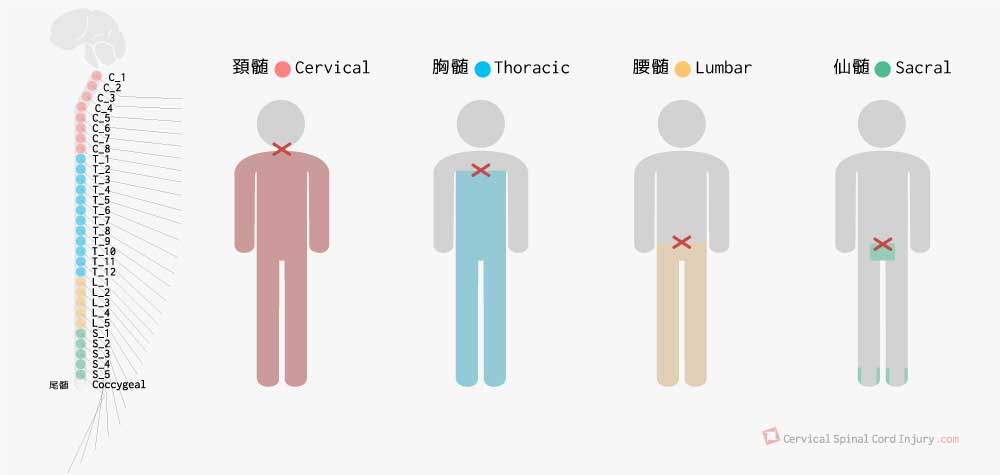

たとえば、T12の位置に定規を置いたならば、そこが損傷レベルとなり、それより下半身の機能が失われてしまうことになります。腹筋は働きますが、脚を動かすことが困難となります。

感覚はだいたいおへそ辺りから下の感覚がわかりにくくなります。

そして排泄も影響を受けることとなります。

首(頸椎)を骨折し、同時に脊髄損傷となることがあります。交通事故、プールでの飛び込みやラグビー、アメリカンフットボール、乗馬(落馬)など様々な理由がありますが、この場合首から下の運動機能や感覚が麻痺してしまい、後遺症は非常に重度なものとなります。

もちろん、実際には明確な横一文字に損傷するわけではなく、多少の上下はみられます。

また、大きな損傷により脊髄神経の連絡が完全に断裂してしまった完全損傷なのか、一部の神経が残っている不全麻痺かによっても症状や障害は変化します。

脊髄損傷(脊髄性麻痺)となる原因

脊髄損傷は外傷(脊椎の骨折、脱臼)によるものをいいます。

このほかにも脊髄の異常がもとで麻痺が生じることもあります。

・腫瘍が脊髄や脊椎にできた場合:脊椎腫瘍、脊髄腫瘍。

・脊髄に流れる血管が詰まる(梗塞)した場合:脊髄梗塞。

・脊髄そのものの炎症:脊髄炎など。

・脊髄が周囲の骨や靭帯などで圧迫されてしまう場合:後縦靭帯骨化症、椎間板ヘル

ニアなど。

・その他、先天性異常や脱髄性変性疾患、代謝性疾患などがあります。

外傷では、高所転落などの労災、交通事故、スポーツ中の外傷などが主な理由です。

近年、脊髄損傷患者さんも高齢化が進んでおり、起立や歩行中の転倒による頚髄損傷が増加傾向にあります。

麻痺の状態

麻痺と聞けば「力が入らない」「感覚が無い」といった状態を思い浮かべると思います。脊髄損傷により麻痺が生じたとき、損傷レベル以下の筋肉は力が入らずに、だらんとします。

・弛緩性麻痺:終始だらんとしていて、力が入らない。

・痙直性麻痺:筋肉が意図せずに震えたり、強張ったりする(痙性)。

受傷後しばらくは弛緩性の麻痺だったのが、しだいに痙直性麻痺に移行する事があります。これは麻痺の回復ではなく、不全麻痺の状態であると判断されます。

接触や振動刺激、尿意や便意などがきっかけで反射的に引き起こされることが良くあります。

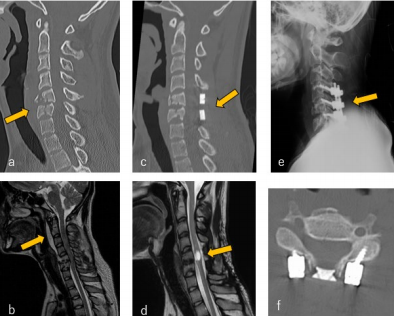

脊髄損傷に対する手術

これまでお話ししましたように、脊髄損傷を受傷された場合、完全損傷であれば麻痺の回復の可能性は非常に低いと言わざるをえません。

完全麻痺となるような交通事故や大けがなどで、骨折や脱臼により背骨が不安定な場合、そのままだとさらに脊髄を傷つけてしまう恐れがあります。損傷部位に対して手術を行うケースがあります。

・骨や脊髄を元の位置に戻して血液の循環をより良い状態にする。

・骨折した骨やケガによる腫れによって脊髄が圧迫されるのを防ぐ。

・頭や上半身を支えて、早くリハビリテーションに取り組めるようにする。

などといった目的があげられます。

麻痺の回復

さて、脊髄損傷のもっとも心配されるところが「麻痺は回復するのか」という点ではないのでしょうか。

破壊された脊髄神経を回復させることが脊髄損傷における究極の治療と言えるでしょう。

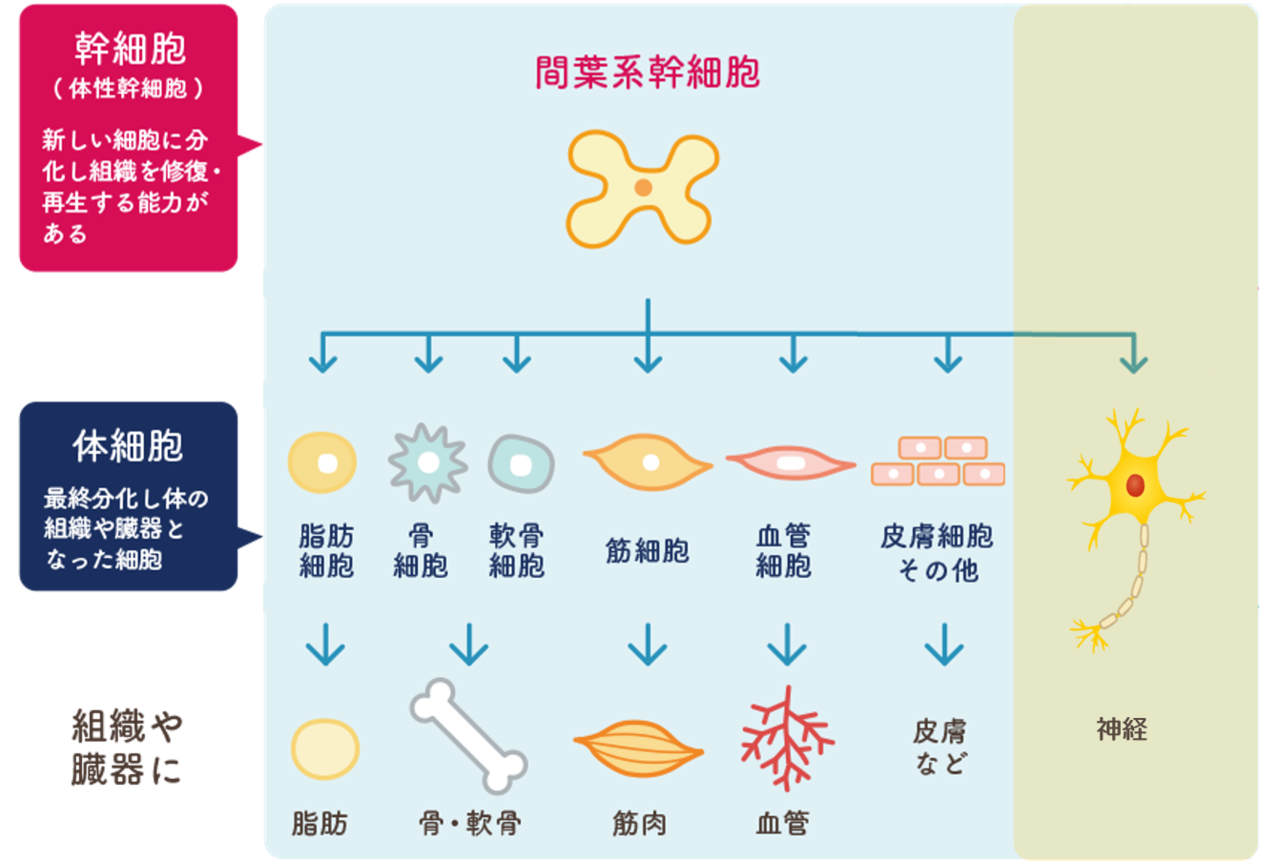

かつて神経のニューロン説を提唱し、ノーベル賞を受賞した神経学者ラモン・イ・カハールが「成体哺乳類の中枢神経系は一度損傷を受けると再生しない」と述べて以降、これが今でも定説となっています。近年、iPS細胞などによる再生医療やロボットリハビリテーション、電気刺激療法などの医療工学が日々、進歩しています。

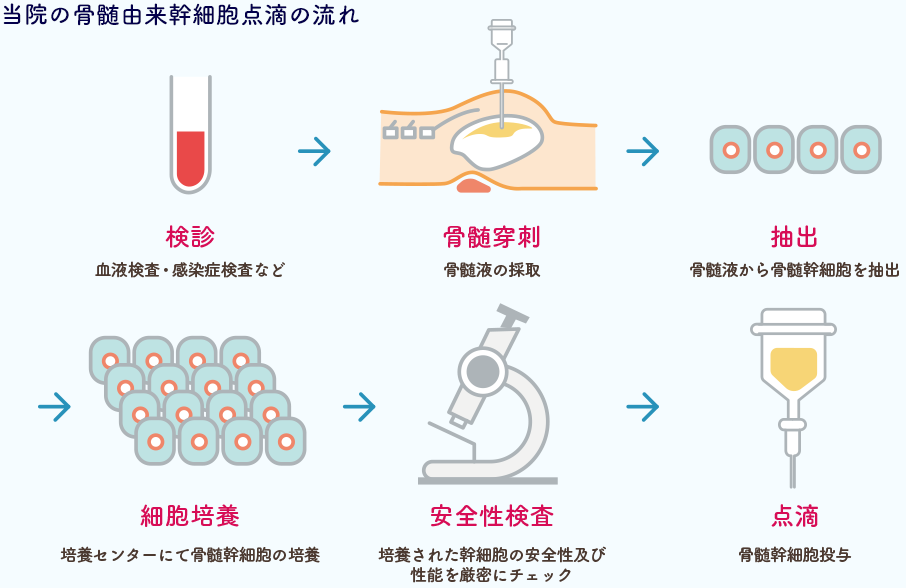

すでに幹細胞治療薬として、患者さんご自身の骨髄から採取した間葉系幹細胞を元に生成する「ステミラック注」が脊髄損傷急性期において保険適応されております。iPS細胞の安全性や慢性期患者さんへの適応など、課題は残されておりますが近い将来、脊髄損傷が完全に治療できる日がやって来るかも知れません。

現在まででわかっていること

以下に麻痺の回復について現在まででわかっていることをお示しします。

・受傷後2年間くらいはいくらかの変化が生じることがあります。

・損傷部位は受傷直後より確認ができます。

・運動や感覚の麻痺部分は、損傷部位の大きさに影響します。

・損傷が重症だと、麻痺の回復機会も少なくなります。

・受傷後、麻痺が24時間以上続くと完全損傷とされます。

・麻痺が「完全」だと回復の可能性は非常に低くなります。

・麻痺が長時間続けば、回復の可能性は低くなります。

・24時間以内に部分的でも回復があれば、不全麻痺とされます。

・麻痺の回復速度が遅ければ、完全回復の可能性は低くなります。

・受傷後、約3か月で脊髄の変化は止まります(症状の固定)。

脊髄損傷医療とリハビリテーション史

脊髄損傷は近年までhelpless nad hopelessとされ、とくに戦傷者の脊髄損傷者は″human scrap heap"とまで呼ばれ、絶望的な状況でした。

実際、高位頚髄損傷や胸椎損傷などにおいて、ほとんどの患者さんが呼吸状態の悪化、尿路感染、褥瘡などの合併症により受傷後、数週間から数か月で亡くなっていました。

そのなかでも当時の熱意ある整形外科医が中心となり、受傷後の手術や合併症の管理、体力維持のための体操などを行わせていました。第二次世界大戦中、陸軍病院で脊髄損傷患者さんを診ていたある医師のこんな記録が残されております。

「一般に脊髄戦傷患者は重傷感に浸っているものである。これは受傷時心身に受けた衝撃の特に大であったためによるべきも、また、一つには、脊髄戦傷に対する理解の不十分なるがために、取り扱いに当たり過大に庇護愛撫される結果でもある。我々は患者転入時、神経学的所見を主に、脊髄液所見、電気診断学的所見を補助として、脊髄損傷の高位及び程度を診定し、麻痺の後遺程度、換言すれば機能回復の程度を推定し、その推定程度までの機能回復にあらゆる努力を凝集する。伏したものは起こし、起きたものは立たせ、立ったものは歩ましめる。ともすれば引っ込みがちなる患者を鼓舞厳達する。今まで眠っていた患者の闘魂は再び醒め涙ぐましい努力を続ける。かくして起きた者は立ち、立った者は歩く。精神力こそ厚生の原動力であり、軍患者ならではの感を深くするとともに、ここに軍内治療の真髄を観るがごとくである」

患者さんの人生をより良くするために「寝たきりにはさせない」という熱い思いが伝わってきます。

大戦後は、復興~高度経済成長のさなかで劣悪な労働環境や交通事情により労働災害・産業災害が多発、脊髄損傷患者さんが増加しました。この対策として政府は各地に労災病院を設置しました。依然としてマッサージ師などが整形外科医の指示を受け、助手として患者さんに訓練や体操などを行わせていました。「リハビリテーション」という概念は欧米から始まり、当時の日本にはまだ本格的に導入されておりませんでした。

引用:日本脊髄障害医学会50周年記念誌

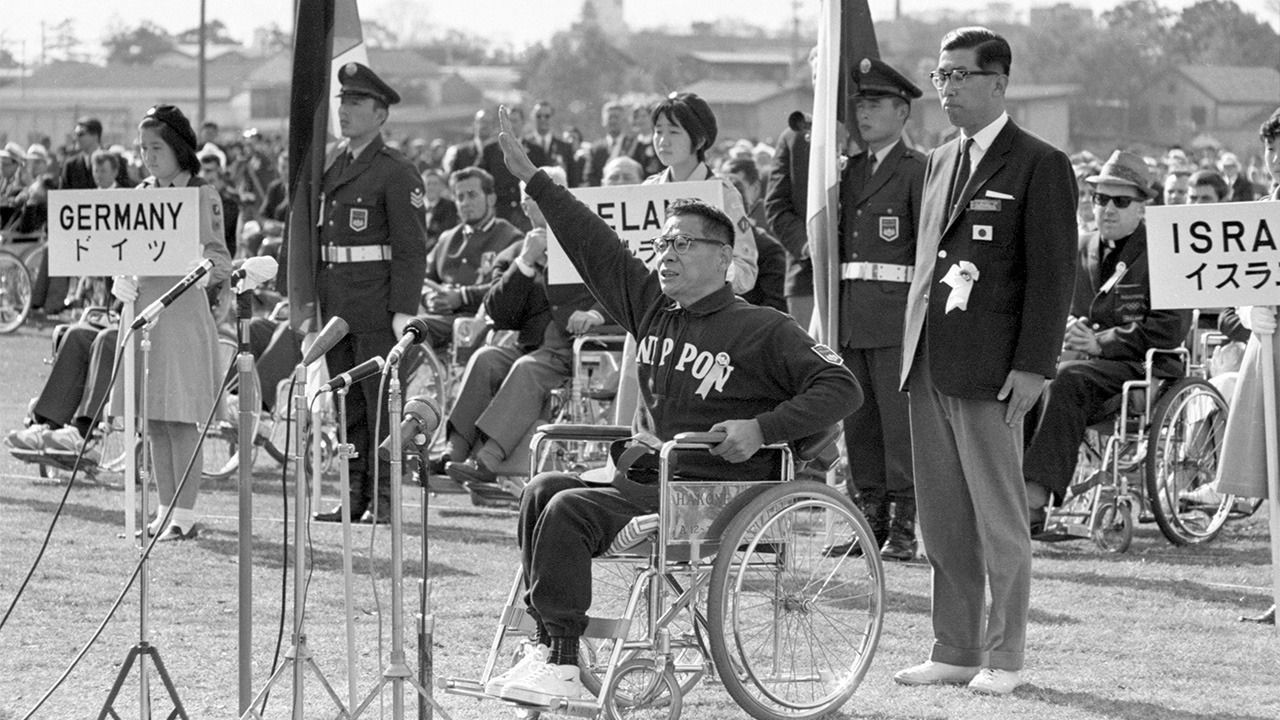

1964年東京パラリンピック

昭和39年(1964年)、東京オリンピック・パラリンピックが開催されました。海外の選手らが車椅子を自在に操作して自立した生活を送っている姿に、日本の医療や障害福祉関係者、そして当事者の方たちは大変驚きました。海外の選手たちは皆、多くは仕事に就き tax payerとなり、家族と暮らし、スポーツを楽しんで自立した生活を送っているのでした。

これを機に脊髄損傷者の運動能力の高さ、労働能力の可能性が社会に広く認知されるようになりました。

昭和30年後半以降、脊髄損傷医療やリハビリテーションに大きな変革が生じ、患者さんを取り巻く環境が大きく変化しました。以下のようなリハビリテーション関連団体が設立され、われわれ理学療法士も産声をあげることとなりました。

・昭和38年(1963年)日本リハビリテーション医学会設立

・昭和40年(1965年)理学療法士作業療法士法施行

・昭和41年(1966年)日本パラプレジア医学会(現日本脊髄障害医学会)設立

引用:日本脊髄障害医学会50周年記念誌

2人のパラリンピックの父

パラリンピックの父

ルートヴィヒ・グットマン博士

「失われたものを数えるな。残されたものを最大限に活かせ!」

ルートヴィヒ・グットマン博士はドイツのトシェク地方(現ポーランド)出身のユダヤ人神経科医師です。第二次世界大戦時、イギリスに亡命して軍医として勤務していたいたグットマン博士は、イギリス政府より脊髄損傷戦傷者の専門病院、ストーク・マンデビル病院の所長を命ぜられました。

当時の脊髄損傷は褥瘡や尿路感染症などの合併症により、受傷後2年程度で死に至る恐ろしい障害でした。これに対しグットマン博士は時間ごとの体位交換や間欠的導尿による合併症の管理方法を指導し、死亡率を劇的に低下させることに成功しました。

ところが、脊髄損傷者の未来を変えることはできずにいました。多くの脊髄損傷者たちは活気が無く、目標を持てずにただ日々を過ごしているのみでした。

ある時、脊髄損傷者たちが工夫して考えた球技を楽しむ場面を目にします。グットマン博士はこの時の脊髄損傷者たちのイキイキとした姿に、リハビリテーションとしてのスポーツを行うことの効果に気が付きました。

スポーツに取り組むことにより、脊髄損傷者たちは身体を鍛え自尊心を取り戻し、社会との繋がりまで持つようになりました。

そして1948年、ロンドンオリンピックの開幕日と同じ日に「ストーク・マンデビル競技大会」を病院内で開催いたしました。

1960年ローマオリンピックに合わせて「第9回国際ストーク・マンデビル大会」がイギリス・イタリア・フランス・オランダ・ベルギーの5か国が参加のもと開催されました。これがのちの「第1回パラリンピック」となります。

冒頭の言葉はグットマン博士が残した言葉です。このリハビリテーション・マインド溢れる言葉…、これが全てを表しています。

参考:パラサポWEB

2人のパラリンピックの父

日本のパラリンピックの父

中村 裕 博士

グットマン医師が脊髄損傷の合併症の管理方法の確立、リハビリテーションおよびスポーツの実践に奔走している頃、日本の脊髄損傷の治療は大きく出遅れていました。1960年、九州大学医学部整形外科の天児民和教授は、英国で脊髄損傷者が脅威的な生存率と社会復帰率を示していることを知り、同大学整形外科局の中村裕医師に英国へ調査へ行くよう命じました。

中村博士はグットマン博士が行っている脊髄損傷者に対してスポーツを取り入れたリハビリテーションや、脊髄損傷者を受け入れる社会システムに感銘を受けます。

帰国後すぐ1961年、中村博士は「第一回大分県身体障害者体育大会」を開催します。

しかし、当時の日本は依然として「身体障害者は安静にしているべき」という考えが残っており、「身体障害者を見世物にするのか」「あなたはそれでも医者か」といった中村博士を非難する声が上がっていました。

その後も粘り強く活動を続け、1962年東京パラリンピック準備委員会において第11回国際ストーク・マンデビル大会への参加承認を得ます。国立別府病院より2名の選手が参加となりましたが、実はこの時、選手の旅費の予算が無かったため中村博士の愛車を売ってそのお金を充てたとの逸話があります。

この参加は世界的に話題を集め、社会にパラスポーツの認識を深めさせるきっかけとなりました。さらに、これらの実績により第2回パラリンピックがついに東京で開催される運びとなったのです。

参考:太陽の家

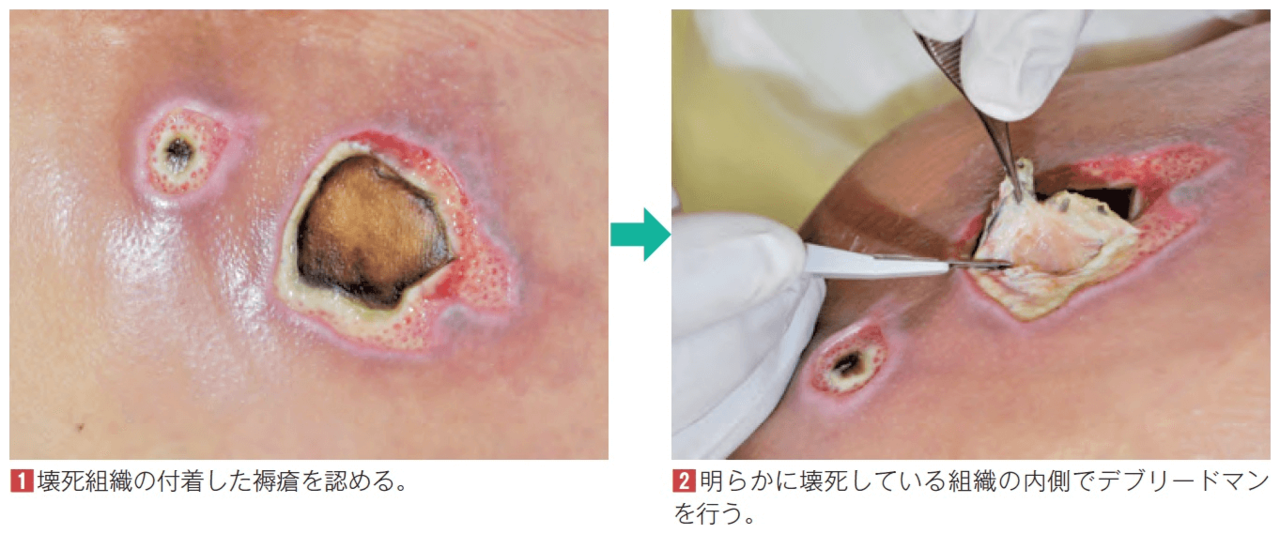

合併症の管理 褥瘡

脊髄損傷患者さんは、必ず褥瘡対策を日常的に取り組まなければなりません。麻痺のレベルにもよりますが、ここでは胸髄損傷による対麻痺(両下肢が麻痺)の場合をお示ししておきます。

まず、褥瘡といえば寝たきりの人がなるものと思っていませんか?確かにそれも間違いではありません。対麻痺の方は、練習により寝起き動作や車椅子への移乗、トイレ、入浴、自家用車の運転や激しいスポーツも行うことができます。

身体活動が激しくなると背骨や腰骨、お尻、かかとなどに傷を作ってしまう可能性が高まります。麻痺のある部位は治りにくく、一見すると小さな擦り傷でも放置しておくとあっという間に深い傷となってしまうので、常に気を配っておく必要があります。

別の褥瘡の発生パターンとして、一定時間の圧迫によるものや移乗動作などでお尻を擦ってしまうことが挙げられます。当然ながら麻痺のある部位は感覚がありませんので、同じ姿勢による局所的な圧迫による不快感や擦れを感じ取ることができません。

慣れ親しんだ環境での日常生活においても、筋力低下、体重の増減、皮膚の汚染や湿潤、姿勢変化、クッションの経年劣化など日ごとに状況は変化します。

受傷後20年、30年のベテラン脊髄損傷患者さんでもうっかりして褥瘡を作ってしまうことがあります。

褥瘡が生じると入院で仕事を休まないといけませんので、入院費用とともに経済的損失が大きくなります。また、治療中は座位・車いす乗車を禁止されることもあります。ベッド上で寝たきりの生活となり、体力低下も著しいものとなります。

専門施設への入所のすすめ

これはあくまで私の個人的な意見ですが、脊髄損傷のリハビリテーションは他のケガや疾病とは異なり、長期間、専門のプログラムを行う必要がありますので、なるべく脊髄損傷リハビリテーション施設へ入所することをお勧めします。

脊髄損傷の患者さんは褥瘡予防や排便・排尿管理(自己導尿)、起立性低血圧の対応や痙縮(筋肉のけいれん)、精神的なケア、車椅子の調整、退院へ向けて社会復帰を見据えた準備、家屋の改築、退院後のフォローまでありとあらゆる訓練を行っていかなければなりません。

ですから損傷レベルに応じ、脊髄損傷専門のリハビリがしっかりと行える環境、経験豊富な医師・看護師・療法士・相談員などのスタッフが不可欠です。

さらに重要なのが、同じ脊髄損傷患者さんと過ごすことです。いろいろ相談し合ってリハビリに取り組むことでいろんな情報収集ができ、きついリハビリを乗り越える心の支えにもなります。